- Der ÖGD-Pakt und die Stärkung kommunaler Gesundheitsförderung

- Integrierte kommunale Strategien als Schlüsselinstrument

- Die BIÖG-Handreichung: Entstehung und Methodik

- Bewertungskategorien und CTC im Detail

- CTC in den drei Kernphasen kommunaler Gesundheitsförderung

- Verschiedene Tools für Kinder und Jugendliche in der Handreichung

- Bedeutung für die Präventionslandschaft in Deutschland

- Finanzierungsmöglichkeiten durch das Präventionsgesetz

Im März 2025 hat das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) eine umfassende Handreichung mit dem Titel „Planungstools für den Aufbau integrierter kommunaler Strategien in der Gesundheitsförderung“ veröffentlicht. Diese bedeutsame Publikation gibt einen systematischen Überblick über 36 verschiedene Planungstools zur Unterstützung kommunaler Akteure bei der Entwicklung evidenzbasierter Präventionsstrategien. Erfreulich ist, dass Communities That Care (CTC) als wichtiges und wissenschaftlich fundiertes Planungstool in dieser Handreichung anerkannt wird – ein Meilenstein für die bundesweite Verbreitung des Präventionsansatzes in Deutschland.

Der ÖGD-Pakt und die Stärkung kommunaler Gesundheitsförderung

Die BIÖG-Handreichung steht im Kontext weitreichender Veränderungen im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in Deutschland. Im Vorwort der Publikation wird explizit Bezug auf den 2020 beschlossenen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (ÖGD-Pakt) genommen. Dieser sieht eine umfassende Stärkung und Modernisierung des ÖGD vor, wobei der Aufbau zukunftsfähiger Strukturen im Mittelpunkt steht.

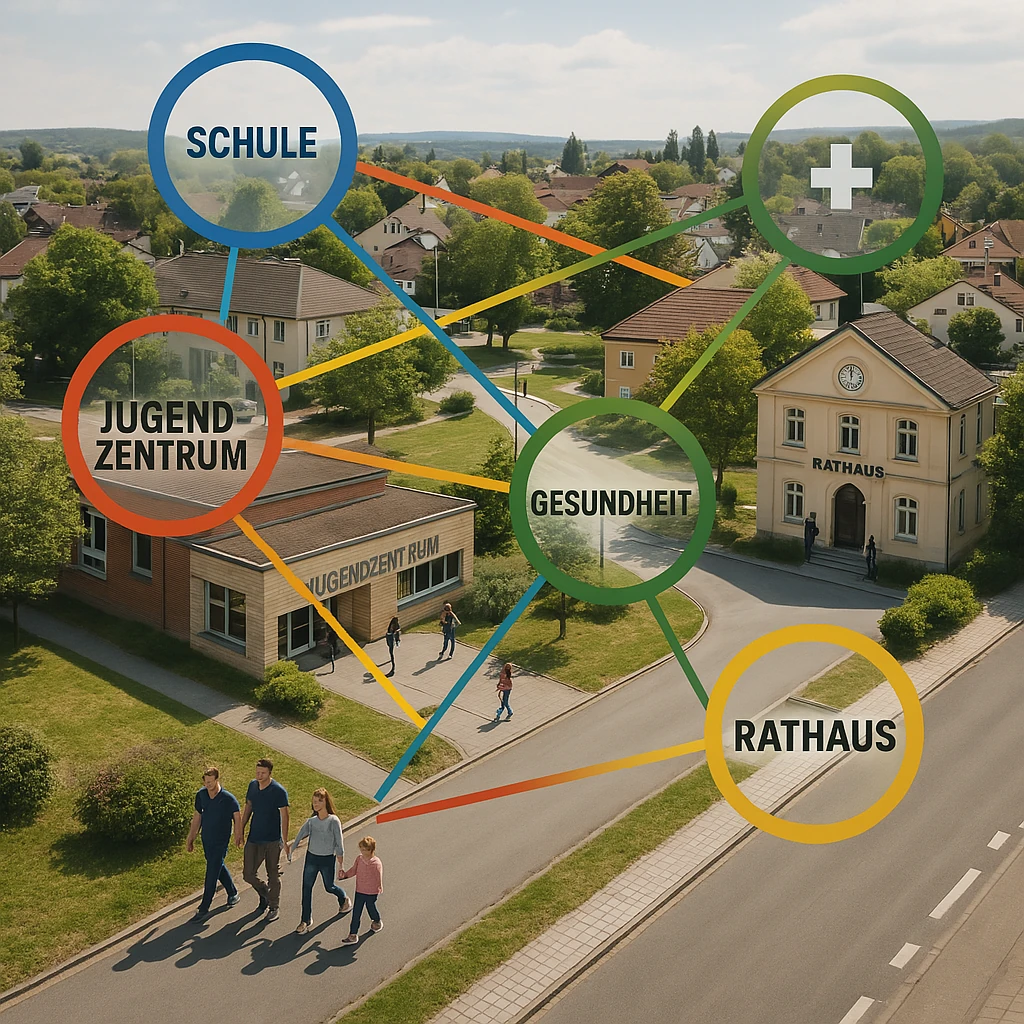

Ein zentrales Element dieser Modernisierung ist die Weiterentwicklung des Handlungsfelds der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention. Dieses zielt darauf ab, die Lebenswelten der Menschen vor Ort gesundheitsförderlicher zu gestalten. Für eine effektive und systematische Maßnahmenentwicklung spielen integrierte kommunale Strategien (IKS) eine wesentliche Rolle.

Integrierte kommunale Strategien als Schlüsselinstrument

Die BIÖG-Handreichung definiert integrierte kommunale Strategien als Strukturansatz, der auf kommunaler Ebene einen Rahmen schafft, um Unterstützungsangebote durch ressortübergreifende Zusammenarbeit über Lebensphasen hinweg aufeinander abzustimmen. IKS werden als Schlüsselstrategien in der Umsetzung des Health-in-All-Policies-Ansatzes (HiAP) betrachtet, der Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe versteht und in allen Politikfeldern verankern möchte.

Die BIÖG-Handreichung: Entstehung und Methodik

Die Handreichung entstand im Rahmen des Projekts „Systematische Recherche und partizipative Entwicklung von Empfehlungen zu Planungstools für integrierte kommunale Strategien“, das vom BIÖG in Kooperation mit der Hochschule Bochum durchgeführt wurde (Laufzeit: April 2023 bis Dezember 2024).

Methodisch basiert die Handreichung auf einem Rapid Review zur Identifikation relevanter Planungstools, ergänzt durch Interviews mit interdisziplinären Expertinnen und Experten. Die Kategorien zur Bewertung der Tools wurden in einem partizipativen Gruppendelphi-Verfahren entwickelt, an dem Fachleute aus Kommunen, Ländern, dem Bund und der Wissenschaft beteiligt waren.

Bewertungskategorien und CTC im Detail

Die Handreichung kategorisiert und bewertet die identifizierten Tools anhand von zwölf Kriterien, die für kommunale Entscheidungsträger besonders relevant sind. Communities That Care schneidet in dieser Bewertung besonders gut ab und zeigt spezifische Stärken in verschiedenen Dimensionen:

| Kategorie | Bewertung von CTC laut BIÖG-Handreichung |

|---|---|

| Setting / Adressierter Raum | Kommune, Quartier/Stadtteil |

| Zielgruppe | Kinder/Jugendliche |

| Erforderliche Ressourcen (personell, zeitlich, finanziell) | CTC erfordert eine bezahlte lokale Koordinierungsperson (mindestens eine halbe Stelle), die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu bilden und Zugang zu Schulen zur Datenerhebung. |

| Intersektorale Zusammenarbeit | CTC wird von einer breiten lokalen „Koalition“ durchgeführt, die alle relevanten Interessengruppen einbezieht und die an einem Steuerungskomitee beteiligt sind. |

| Analyse vorhandener Strukturen | Das Tool CTC enthält einen konkreten Schritt zur Analyse der in der Kommune vorhandenen Präventionsangebote. |

| Bedarfs- und Bedürfnisanalyse | Im Rahmen von CTC wird ein spezifisches Tool verwendet, um den Präventionsbedarf der primären Zielgruppe (Kinder/Jugendliche) zu ermitteln. |

| Partizipative Methoden | Ja. CTC nutzt die partizipative Entscheidungsfindung innerhalb der Kommune hinsichtlich der Priorisierung der Risikofaktoren und der Auswahl passender Programme. |

| Support zur Anwendung | Proaktive CTC-Trainingsstruktur, die Kommunen bei der Implementierung unterstützt. |

| Evidenzbasierung | CTC basiert auf systematischen Übersichten und Meta-Analysen zu Risiko- und Schutzfaktoren sowie wirksamen Präventionsprogrammen für diese Faktoren. |

| Niederschwelligkeit, Praxistauglichkeit | (Kosten)frei verfügbar, Englisch, Deutschsprachig. |

CTC in den drei Kernphasen kommunaler Gesundheitsförderung

Die BIÖG-Handreichung definiert drei wesentliche Prozessphasen, die Planungstools für integrierte kommunale Strategien abdecken sollten. CTC zeichnet sich dadurch aus, dass es alle drei Phasen umfassend adressiert:

1. Aufbau von Strukturen und Vernetzung:

CTC setzt von Beginn an auf die Bildung einer breiten lokalen Koalition, die alle relevanten Interessengruppen einbezieht. Der strukturierte CTC-Prozess beginnt mit der Mobilisierung und dem Aufbau des Steuerungskomitees, was die Nachhaltigkeit der Maßnahmen sicherstellt.

2. Analyse:

In dieser Phase bietet CTC besonders systematische Werkzeuge. Der Schülersurvey erfasst empirisch die Häufigkeit von Problemverhalten sowie die Ausprägung von Risiko- und Schutzfaktoren. Gleichzeitig erfolgt eine strukturierte Analyse bereits vorhandener Programme und Angebote in der Kommune.

3. Maßnahmenplanung:

Auf Basis der Analyseergebnisse werden in einem partizipativen Prozess Prioritäten gesetzt und passende evidenzbasierte Programme ausgewählt. Die Handreichung betont, dass CTC dabei auf systematische Übersichten und Meta-Analysen zurückgreift, was die Wirksamkeit der ausgewählten Maßnahmen erhöht.

Verschiedene Tools für Kinder und Jugendliche in der Handreichung

Die BIÖG-Handreichung stellt verschiedene Planungstools vor, die im Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen relevant sind. Neben Communities That Care werden auch andere Tools beschrieben, die unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte verfolgen:

Das Tool „UWE – Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Kommunen“ (S. 83-84) wird in der Handreichung als „Monitoring-Instrument“ charakterisiert, bei dem „Kinder und Jugendliche einen ‚Expertinnen und Experten-Status‘ zum Aufwachsen in ihrer Kommune“ haben. Es handelt sich um eine „standardisierte Befragung“, die laut Steckbrief der Identifikation von „Handlungsbedarfen“ dient.

Das „Handbuch Präventionsketten konkret!“ (S. 35-36) wird in der Handreichung als Tool beschrieben, das auf die „Erweiterung von Fachkompetenz und personaler Kompetenz von Akteurinnen und Akteuren“ ausgerichtet ist, die „im Aufbau einer Präventionskette tätig“ sind. Die Zielgruppe umfasst ebenfalls „Kinder/Jugendliche“.

Diese verschiedenen Planungstools können – je nach kommunalem Kontext und spezifischen Zielsetzungen – unterschiedlich eingesetzt werden. Die BIÖG-Handreichung bietet mit ihren detaillierten Steckbriefen eine Orientierungshilfe für Kommunen, die das für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Tool identifizieren möchten.

Bedeutung für die Präventionslandschaft in Deutschland

Die Aufnahme von Communities That Care in die BIÖG-Handreichung ist ein bedeutsamer Schritt für die weitere Verbreitung des Ansatzes in Deutschland. Sie macht CTC für kommunale Entscheidungsträger sichtbarer und positioniert das Programm im Kontext der aktuellen gesundheitspolitischen Bestrebungen zur Stärkung kommunaler Prävention.

Die Handreichung bietet kommunalen Akteuren eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl geeigneter Planungstools im Bereich der Gesundheitsförderung. Die systematische Darstellung der Tools ermöglicht einen strukturierten Vergleich und erleichtert die Identifikation eines für die jeweilige kommunale Situation passenden Ansatzes.

Betrachtet man die Handreichung vor dem Hintergrund des 2021 veröffentlichten „Memorandums Evidenzbasierte Prävention und Gesundheitsförderung“, zeigt sich eine interessante Perspektive: Während die BIÖG-Handreichung verschiedene Planungstools systematisch nach zwölf definierten Kategorien beschreibt, leistet die Studie keine tiefergehende Analyse des jeweiligen Grads der Evidenzbasierung im Sinne der im Memorandum definierten Kategorien „Promising Practice“ oder „Best Evidence“ (De Bock, Dietrich & Rehfuess, 2021).

Dies ist insofern bedeutsam, als CTC zu den wenigen im deutschsprachigen Raum verfügbaren Präventionsansätzen gehört, die nach internationalen Standards umfassend evaluiert wurden und für die ein klarer Wirksamkeitsnachweis unter Alltagsbedingungen erbracht wurde. CTC entspricht damit den im Memorandum definierten Kriterien für „Best Evidence“ und geht über die Kategorie „Promising Practice“ deutlich hinaus.

Die vom Memorandum geforderte stärkere Berücksichtigung evidenzbasierter Ansätze in der Präventionslandschaft spricht damit besonders für den Einsatz von CTC in kommunalen Strategien. Insbesondere die im Memorandum betonte Transferabilität (Übertragbarkeit) von evidenzbasierten Interventionen ist für CTC durch internationale Adaptionen und Implementationen in verschiedenen Kontexten gut dokumentiert.

Finanzierungsmöglichkeiten durch das Präventionsgesetz

Ein wichtiger Aspekt für die praktische Umsetzung von CTC ist die Frage der Finanzierung. Hier bietet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz (Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention) eine bedeutsame rechtliche Grundlage. Das Gesetz verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, erhebliche Mittel für lebensweltbezogene Präventionsmaßnahmen bereitzustellen und schafft damit eine solide Finanzierungsbasis für den Aufbau kommunaler Präventionskapazitäten.

Die Implementierung von CTC kann in vielen Fällen über Mittel des Präventionsgesetzes gefördert werden, da der Ansatz unmittelbar auf die im Gesetz geforderte Stärkung der lebensweltbezogenen Prävention und den Abbau gesundheitlicher Ungleichheit abzielt. In mehreren deutschen Kommunen wird die Einführung von CTC bereits erfolgreich über diesen Weg ko-finanziert. Die systematische, evidenzbasierte und partizipative Herangehensweise von CTC entspricht dabei genau den Qualitätsanforderungen, die für eine Förderung nach dem Präventionsgesetz maßgeblich sind.

Die Einbettung von CTC in den größeren Kontext der öffentlichen Gesundheitsförderung trägt zur Stärkung des Gesamtkonzepts bei. Im Sinne des im ÖGD-Pakts verankerten Ziels, zukunftsfähige Strukturen zu etablieren, bietet CTC einen erprobten und evidenzbasierten Rahmen für die kommunale Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die in der Handreichung dargestellte Verknüpfung mit anderen kommunalen Planungstools eröffnet zudem Perspektiven für eine integrierte, fachbereichsübergreifende Präventionsarbeit im Sinne des Health-in-All-Policies-Ansatzes.

Literatur

Tollmann, P., Baus, M., Rangnow, P., Schönfeld, I., Rossenbach, T., & Quilling, E. (2025). Planungstools für den Aufbau integrierter kommunaler Strategien in der Gesundheitsförderung – Handreichung. Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). https://www.bioeg.de/fileadmin/user_upload/forschung/Handreichung_Planungstools_final.pdf

De Bock, F., Dietrich, M., & Rehfuess, E. (2021). Evidenzbasierte Prävention und Gesundheitsförderung. Memorandum der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Köln: BZgA. https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/forschung/BZgA_Memorandum_Evidenzbasierung_2021.pdf

Das könnte Sie auch interessieren…