Prävention ist Bürgermeisterpflicht: Die zentrale Rolle der Kommune für eine gelingende Positive Jugendentwicklung

- Einleitung: Kommunale Verantwortung für die nächste Generation

- Positive Jugendentwicklung und das Soziale Entwicklungsmodell als Kompass

- Die Kommune

- Kommunalpolitik und Jugendhilfeausschuss – Partner und Wegbereiter

- Bürgerschaftliches Engagement – Die unverzichtbare Allianz

- Praktische Implikationen für die kommunale Führung

- Fazit: Führung, Kooperation und Engagement als Schlüssel

- Literaturverzeichnis

Einleitung: Kommunale Verantwortung für die nächste Generation

Die Zukunft unserer Gesellschaft wurzelt im Wohlergehen unserer Kinder und Jugendlichen. Ihre positive Entwicklung sicherzustellen, ist keine Randaufgabe, sondern eine zentrale Verpflichtung – insbesondere auf kommunaler Ebene. Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die an der Spitze der kommunalen Verwaltung stehen, ergibt sich daraus eine besondere Verantwortung. Prävention und die Förderung einer gesunden Entwicklung junger Menschen sind damit „Chefsache“.

International anerkannte Konzepte wie die Positive Jugendentwicklung (angelehnt an Positive Youth Development) und darauf aufbauende Umsetzungsstrategien wie Communities That Care (CTC) bieten wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Handlungsrahmen, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Sie lenken den Blick weg von reinen Defiziten hin zur systematischen Stärkung von Schutzfaktoren, Kompetenzen und förderlichen Umwelten.

Dieser Beitrag basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Positiven Jugendentwicklung und CTC sowie auf Analysen der deutschen Kommunalpolitik und des bürgerschaftlichen Engagements (vgl. Catalano et al., 2019; Izpb 333, 2017; Vandamme, 2018). Er beleuchtet die zentrale Rolle des Bürgermeisters bei der Implementierung solcher umfassenden Präventionsstrategien. Wie kann kommunale Führung Prävention effektiv gestalten, und welche Bedeutung kommt dabei der Zusammenarbeit mit der Politik, der Verwaltung und der Zivilgesellschaft zu?

Positive Jugendentwicklung und das Soziale Entwicklungsmodell als Kompass

Um die Führungsrolle in der Prävention wirksam auszufüllen, bedarf es eines klaren Verständnisses davon, wie positive Entwicklung gelingt. Die Positive Jugendentwicklung liefert hierfür einen wertvollen Orientierungsrahmen. Sie zielt darauf ab, junge Menschen nicht nur vor Risiken zu schützen, sondern sie aktiv in ihrer Entwicklung zu fördern. Im Fokus stehen der Aufbau von Kompetenzen (sozial, emotional, kognitiv, etc.), die Stärkung des Selbstvertrauens und einer positiven Identität, die Förderung starker Bindungen zu Familie, Schule und Gemeinschaft, die Verankerung prosozialer Werte und eines positiven Charakters sowie die Unterstützung eines positiven Beitrags zur Gesellschaft und des Wohlbefindens (vgl. Lerner, 2000; Fernandes et al., 2021).

Das Soziale Entwicklungsmodell (SEM, angelehnt an Social Development Model) liefert eine plausible Erklärung für die zugrundeliegenden Mechanismen (Catalano & Hawkins, 1996, 2002). Es postuliert, dass junge Menschen Verhaltensmuster – prosoziale wie problematische – in ihren sozialen Umwelten (Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe, Kommune) lernen. Entscheidend für diesen Lernprozess sind vier Faktoren:

- Gelegenheiten: Werden Möglichkeiten zur sinnvollen Beteiligung und Interaktion wahrgenommen?

- Fähigkeiten: Verfügen junge Menschen über die notwendigen sozialen und emotionalen Kompetenzen, um diese Gelegenheiten zu nutzen?

- Anerkennung: Erfahren sie positive Rückmeldung und Verstärkung für ihr Engagement und prosoziales Verhalten?

- Bindung: Entwickeln sich auf dieser Basis starke soziale Bindungen zu positiven Bezugspersonen und Institutionen?

Wenn diese Prozesse positiv verlaufen, entwickeln junge Menschen eine Bindung an prosoziale Normen und Werte, was wiederum zu gesundem Verhalten und positiver Entwicklung beiträgt. Bietet das Umfeld jedoch Gelegenheiten für problematisches Verhalten, werden entsprechende Fähigkeiten erlernt und dafür Anerkennung erfahren, entstehen Bindungen an problematische Gruppen und Normen. Das SEM verdeutlicht somit, dass Prävention an allen vier Faktoren ansetzen muss, um eine positive Entwicklung zu fördern. Für kommunale Verantwortungsträger liefert es die Begründung, warum ein umfassender, auf die Gestaltung förderlicher Umwelten abzielender Ansatz notwendig ist.

Die Kommune

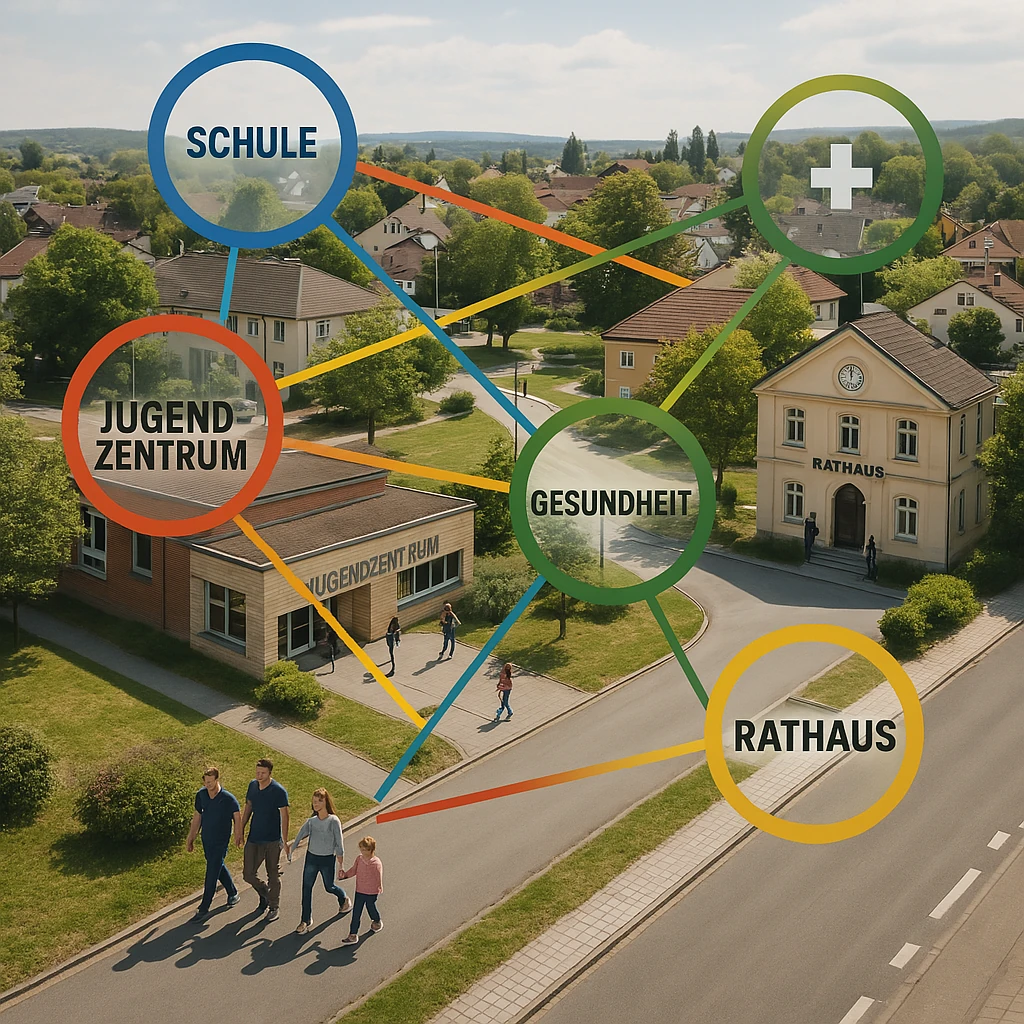

Die Kommune – sei es eine Stadt, eine Gemeinde oder ein Landkreis – ist der natürliche Ort, an dem die Prozesse des SEM ablaufen und an dem umfassende Präventionsstrategien wie CTC verankert werden müssen. Sie ist der unmittelbare Lebensraum junger Menschen und verfügt über die entscheidenden Strukturen und Ressourcen. Die kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) gibt den Kommunen das Recht und die Pflicht, die „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ eigenverantwortlich zu regeln (Izpb 333, S. 36).

Diese Allzuständigkeit umfasst genau jene Bereiche, die für eine positive Jugendentwicklung zentral sind:

- Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten und Schulen (Izpb 333, S. 28f.).

- Die gesetzliche Aufgabe, junge Menschen und Familien zu unterstützen und vor Gefahren zu schützen, wahrgenommen durch das Jugendamt (Izpb 333, S. 44).

- Angebote der offenen Jugendarbeit, Sportstätten, Kultureinrichtungen, Bibliotheken (Izpb 333, S. 26ff.).

- Gestaltung eines sicheren Lebensumfeldes (Izpb 333, S. 24).

- Gestaltung von Wohnraum, Verkehr und öffentlichen Räumen (Izpb 333, S. 27).

Der Bürgermeister hat die Aufgabe, diese vielfältigen kommunalen Leistungen so zu steuern und zu koordinieren, dass sie optimal zur positiven Entwicklung junger Menschen beitragen. Dies erfordert eine ressortübergreifende Perspektive und die Fähigkeit, Silos innerhalb der Verwaltung aufzubrechen. Strategien wie CTC, die auf einer kommunalen Bestandsaufnahme (lokale Risiko- und Schutzfaktoren) basieren und eine gemeinsame Planung über Ressortgrenzen hinweg erfordern, bieten hierfür einen geeigneten methodischen Rahmen. Der Landkreis spielt dabei oft eine wichtige koordinierende Rolle für seine zugehörigen Gemeinden, indem er übergeordnete Aufgaben bündelt und auch Aufsichtsfunktionen wahrnimmt (Izpb 333, S. 46ff.).

Kommunalpolitik und Jugendhilfeausschuss – Partner und Wegbereiter

Die Umsetzung ambitionierter Präventionsstrategien ist ohne politische Rückendeckung nicht möglich. Der Bürgermeister agiert an der Schnittstelle von Verwaltung und Politik und muss daher aktiv politische Unterstützung mobilisieren.

Das zentrale politische Gremium ist die gewählte Gemeindevertretung (Gemeinderat, Stadtrat, Stadtverordnetenversammlung). Sie entscheidet über den kommunalen Haushalt, verabschiedet Satzungen und legt die strategischen Leitlinien fest (Izpb 333, S. 61f.). Ihre Zustimmung ist für die Verankerung und Finanzierung von CTC unerlässlich. Hier gilt es Überzeugungsarbeit zu leisten und deutlich zu machen, dass Prävention eine lohnende Investition in die Zukunft der Kommune ist (vgl. Kuklinski et al., 2021 zur Kosten-Nutzen-Relation von CTC).

Eine besondere strategische Bedeutung kommt dem Jugendhilfeausschuss zu (§ 71 SGB VIII). Dieses gesetzlich vorgeschriebene Gremium ist einzigartig in seiner Zusammensetzung: Neben Mitgliedern der Gemeindevertretung und der Verwaltung wirken hier Vertreterinnen und Vertreter der freien Jugendhilfeträger stimmberechtigt mit (Izpb 333, S. 44). Er ist somit das ideale Gremium, um die für CTC notwendige lokale Koalition zu bilden und die Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) als datengestützten, strategischen Prozess im Sinne von CTC zu gestalten. Der Bürgermeister sollte die Arbeit dieses Ausschusses aktiv unterstützen und seine Expertise nutzen. Die Herausforderung besteht darin, trotz oft knapper kommunaler Finanzen (Izpb 333, S. 30ff.) und sinkender Wahlbeteiligung (Izpb 333, S. 58) den politischen Fokus auf die langfristigen Ziele der Prävention zu lenken – die sich auch finanziell auszahlen.

Bürgerschaftliches Engagement – Die unverzichtbare Allianz

Die dritte Säule einer erfolgreichen kommunalen Präventionsstrategie ist die Zivilgesellschaft. Bürgerschaftliches Engagement – das freiwillige, gemeinwohlorientierte Handeln von Bürgerinnen und Bürgern – ist weit mehr als ein „nettes Extra“; es ist eine unverzichtbare Ressource und ein Ausdruck lebendiger Demokratie (Vandamme, 2018; Izpb 333, S. 71f.).

Für die kommunale Führung bedeutet dies, eine Kultur der Anerkennung und Partnerschaft zu pflegen:

- Engagierte in Vereinen, Initiativen, Jugendverbänden oder auch informellen Nachbarschaftsnetzwerken bieten vielfältige Gelegenheiten zur Beteiligung für junge Menschen. Sie können als Mentoren, Übungsleiter oder Projektpaten direkt zur Umsetzung von Präventionsmaßnahmen beitragen.

- Zivilgesellschaftliche Organisationen sind wichtige Partner in lokalen CTC-Koalitionen. Ihre Expertise, ihre Nähe zur Lebenswelt und ihre Netzwerke sind für eine bedarfsgerechte Planung und Umsetzung unerlässlich. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Jugendhilfe und freien Trägern ist hierbei ein zentrales Element (§ 4 SGB VIII).

- Aktive Bürgerbeteiligung stärkt das Vertrauen, die Netzwerke und den Zusammenhalt in der Kommune – das sogenannte Soziale Kapital (Putnam, 2001a; Vandamme, 2018). Dieses soziale Fundament ist zentral für das Gelingen jeglicher kommunaler Strategie, auch der Prävention.

Die Aufgabe des Bürgermeisters ist es, gute Rahmenbedingungen für Engagement zu schaffen, Kooperationen zu fördern und die Leistungen der Engagierten sichtbar zu machen und wertzuschätzen. Kommunale Anlaufstellen für Engagement (Freiwilligenagenturen etc.) können dabei wichtige Unterstützungsstrukturen sein (Izpb 333, S. 72).

Praktische Implikationen für die kommunale Führung

Aus der Perspektive „Prävention ist Bürgermeisterpflicht“ ergeben sich konkrete Führungsaufgaben:

- Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister muss das Thema Prävention zur „Chefsache“ erklären (sichtbar priorisieren) und als ressortübergreifende strategische Aufgabe definieren.

- Aktiv den Aufbau einer breiten Partnerschaft initiieren und moderieren, die Verwaltung, Politik, freie Träger, Schulen, Vereine, Wirtschaft und engagierte Bürgerinnen und Bürger umfasst.

- Die Einführung einer systematischen, lokalen Datenerhebung zu Risiko- und Schutzfaktoren (kommunale Bestandsaufnahme) vorantreiben und sicherstellen, dass die Ergebnisse die Grundlage für die Präventionsplanung (z.B. im Jugendhilfeausschuss) bilden.

- Sich für eine angemessene finanzielle und personelle Ausstattung der Präventionsarbeit im kommunalen Haushalt einsetzen und gegebenenfalls zusätzliche Fördermittel (z.B. nach § 20a SGB V) akquirieren.

- Darauf hinwirken, dass verschiedene Ämter (Jugend, Schule, Soziales, Gesundheit, Stadtplanung) ihre Maßnahmen im Sinne einer integrierten Präventionsstrategie abstimmen.

- Eine engagementfreundliche Kultur in der Kommune pflegen, Kooperationen mit der Zivilgesellschaft aktiv suchen und die Arbeit von Engagierten öffentlich anerkennen.

- Prävention als kontinuierlichen Prozess verstehen und für eine nachhaltige Verankerung der etablierten Strukturen und Strategien sorgen, über einzelne Wahlperioden hinaus.

Fazit: Führung, Kooperation und Engagement als Schlüssel

Prävention und die Förderung einer positiven Entwicklung junger Menschen sind zentrale kommunale Aufgaben, für deren Gelingen die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister eine herausragende Verantwortung trägt. Diese Führungsaufgabe kann jedoch nur im Verbund gelingen. Wissenschaftlich fundierte Rahmenkonzepte wie die Positive Jugendentwicklung und Umsetzungsstrategien wie Communities That Care bieten wertvolle Werkzeuge. Ihr Potenzial entfaltet sich jedoch erst im Zusammenspiel mit den spezifischen Stärken des deutschen Systems: der handlungsfähigen Kommune unter politischer Führung, den etablierten Strukturen der Jugendhilfe und der unverzichtbaren Kraft des bürgerschaftlichen Engagements. Es ist die Aufgabe der kommunalen Spitze, dieses Zusammenspiel aktiv zu gestalten, Partnerschaften zu schmieden und die Weichen für eine präventive und fördernde Kommune zu stellen – eine Investition, die sich für die Zukunft der Gemeinschaft vielfach auszahlt.

Literaturverzeichnis

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In J. D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (pp. 149–197). Cambridge University Press.

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (2002). Response from authors to comments on “Positive Youth Development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs”. Prevention and Treatment, 5(1), Article 20. https://doi.org/10.1037/1522-3736.5.1.520r

Catalano, R. F., Skinner, M. L., Alvarado, G., Kapungu, C., Reavley, N., Patton, G. C., Jessee, C., Plaut, D., Moss, C., Bennett, K., Sawyer, S., Sebany, M., Sexton, M., Olenik, C., & Petroni, S. (2019). Positive youth development programs in low- and middle-income countries: A conceptual framework and systematic review of efficacy. Journal of Adolescent Health, 65(1), 15–31. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.01.024

Fernandes, D., Pivec, T., Dost-Gözkan, A., Uka, F., Gaspar de Matos, M., & Wiium, N. (2021). Global overview of youth development: Comparison of the 5 Cs and developmental assets across six countries. Frontiers in Psychology, 12, Article 685316. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.685316

Izpb (Informationen zur politischen Bildung). (2017). Kommunalpolitik (Nr. 333). Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/kommunalpolitik-333/

Kuklinski, M. R., Oesterle, S., Briney, J. S., & Hawkins, J. D. (2021). Long-term impacts and benefit-cost analysis of the communities that care prevention system at age 23, 12 years after baseline. Prevention Science, 22(4), 452–463. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01218-7

Lerner, R. M. (2000). Developing civil society through the promotion of positive youth development. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 21(1), 48–49.

Putnam, R. D. (2001a). Soziales Kapital in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA. In Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements (Hrsg.), Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft (Bd. 1). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93263-1_18

Vandamme, R. (2018). Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe. In E.-U. Huster, J. Boeckh, & H. Mogge-Grotjahn (Hrsg.), Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung (2. Aufl.). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19077-4_35

Das könnte Sie auch interessieren…