Communities That Care (CTC) in Australien: Eine lohnende Investition in die Alkoholprävention bei Jugendlichen

Dieser Beitrag basiert auf dem wissenschaftlichen Artikel: Australian Communities That Care (CTC) intervention: Benefit-cost analysis of a community-based youth alcohol prevention initiative. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314153

Einleitung: Warum Prävention bei Jugendlichen zählt und was CTC dazu beiträgt

Der Alkoholkonsum im Jugendalter ist international seit Jahrzehnten ein zentrales Thema der öffentlichen Gesundheit. Ein früher Konsumbeginn kann weitreichende Folgen für die gesundheitliche und soziale Entwicklung junger Menschen haben und das Risiko für problematischen Konsum im Erwachsenenalter erhöhen (Griswold et al., 2018; McCambridge et al., 2011). Angesichts dessen suchen Fachkräfte in der Prävention und Gesundheitsförderung stetig nach wirksamen und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvollen Ansätzen. Das „Communities That Care“ (CTC)-Modell, ein ursprünglich in den USA entwickelter und erprobter Ansatz, hat sich als vielversprechende Strategie erwiesen, um gesundheitlichen und sozialen Problemen bei Jugendlichen vorzubeugen. Eine kürzlich in PLOS ONE veröffentlichte Studie von Abimanyi-Ochom und Kollegen (2024) hat nun erstmals eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse der CTC-Intervention in Australien vorgelegt, mit einem spezifischen Fokus auf die Prävention von Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind von hoher Relevanz für Fachkräfte, da sie nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die ökonomische Tragfähigkeit eines kommunalen Präventionsansatzes beleuchten.

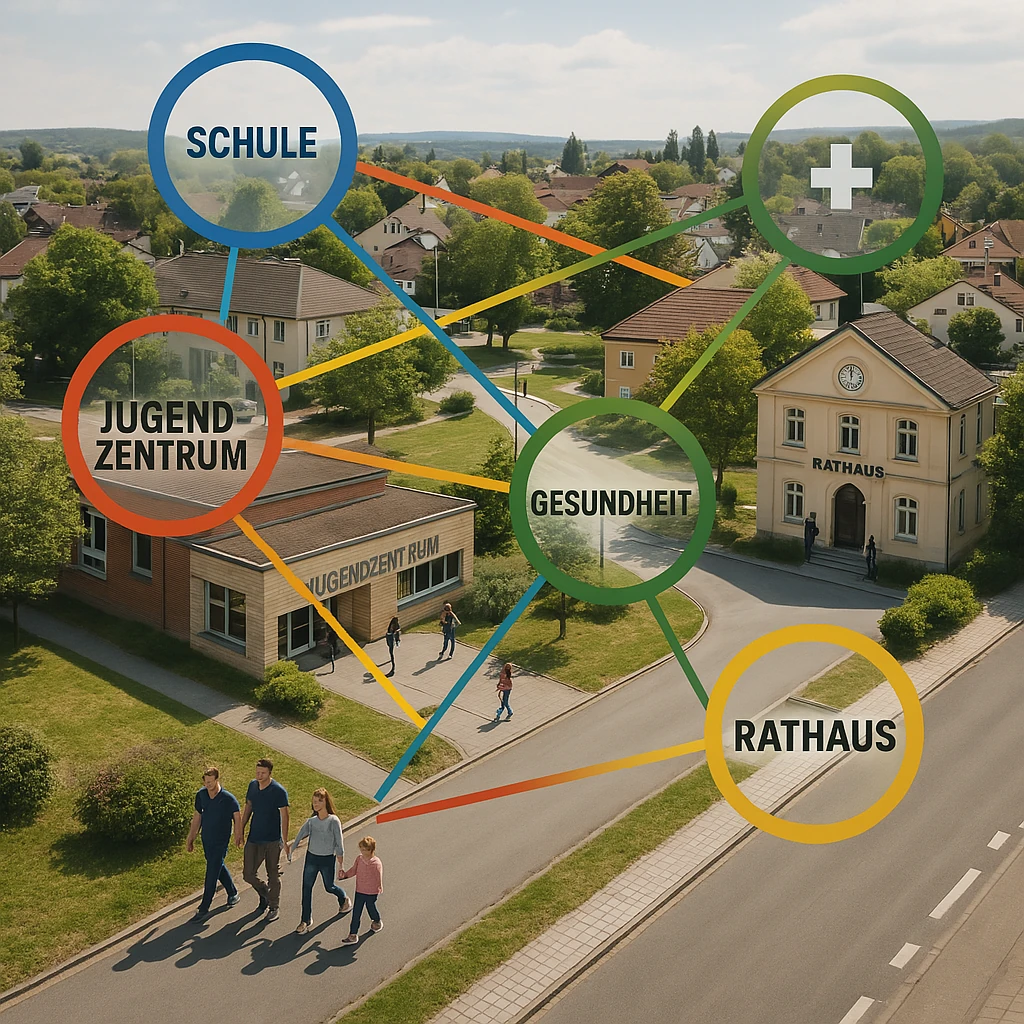

CTC ist ein strukturierter, kommunaler Prozess, der darauf abzielt, Risikofaktoren zu reduzieren und Schutzfaktoren zu stärken, die das Verhalten von Jugendlichen beeinflussen. Es mobilisiert lokale Gemeinschaften, indem es Schlüsselpersonen aus verschiedenen Bereichen (Schulen, Behörden, Gesundheitswesen, Eltern, Jugendorganisationen etc.) in einer Koalition zusammenbringt (Fagan et al., 2018). Diese Koalition durchläuft einen fünfphasigen Prozess.

Die australische CTC-Studie untersuchte die Implementierung dieses Modells in vier Gemeinden über einen Zeitraum von 15 Jahren (2001-2015) und verglich die Ergebnisse mit 104 nicht-CTC Gemeinden. Die Relevanz dieser Untersuchung liegt auf der Hand: Sie liefert nicht nur Belege für die Effektivität von CTC unter australischen Bedingungen, sondern quantifiziert auch den ökonomischen Mehrwert. In Zeiten knapper öffentlicher Mittel ist der Nachweis, dass Präventionsmaßnahmen nicht nur Leid verhindern, sondern auch Kosten sparen können, ein entscheidendes Argument für ihre breitere Implementierung und nachhaltige Finanzierung.

Kernergebnisse der australischen CTC-Studie: Ein Blick auf Zahlen und Fakten

Die Kosten-Nutzen-Analyse von Abimanyi-Ochom et al. (2024) liefert überzeugende Argumente für den Einsatz von CTC zur Prävention von Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Hohe Kosteneffektivität: Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die australische CTC-Intervention ökonomisch sehr vorteilhaft ist. Für jeden in das Programm investierten Australischen Dollar (AUD) wurde ein gesellschaftlicher Nutzen von AUD 2,60 generiert. Dieser „Return on Investment“ unterstreicht, dass CTC nicht nur aus gesundheitlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive eine sinnvolle Maßnahme darstellt. Ein solcher Wert ist ein starkes Signal an politische Entscheidungsträger und Förderinstitutionen, dass Investitionen in gemeindebasierte Prävention sich langfristig auszahlen. Die Analyse berücksichtigte dabei Kosten für die Organisation der kommunalen Koalitionen, Programmkosten, Schülerbefragungen, Mieten, Gehälter, CTC-Schulungen und weitere administrative Aufwendungen.

- Signifikante Kosteneinsparungen durch Reduktion alkoholbedingter Probleme: Die errechneten Kosteneinsparungen, die auf die Reduktion des Alkoholkonsums durch die CTC-Intervention zurückzuführen sind, beliefen sich auf AUD 123 pro Jugendlichem über den Beobachtungszeitraum von 15 Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Einsparung von AUD 8 pro Jugendlichem. Diese Einsparungen resultieren aus vermiedenen Kosten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Berechnung konservativ ist und sich primär auf die direkten Effekte während des Interventionszeitraums bezieht. Langfristige positive Auswirkungen, die über diese 15 Jahre hinausgehen, könnten den Nutzen noch deutlich erhöhen.

- Kriminalitätsprävention als Hauptfaktor der Kosteneinsparung: Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis ist, dass der Großteil der monetären Einsparungen – nämlich 93% – auf die Reduktion von Kriminalität und Gewalt zurückzuführen war. Dies verdeutlicht, dass Alkoholprävention bei Jugendlichen weitreichende positive Effekte hat, die über den Gesundheitssektor hinausgehen und maßgeblich zur öffentlichen Sicherheit und zur Entlastung des Justizsystems beitragen. Konkret wurden AUD 5,48 Millionen an Kosten im Bereich Kriminalität vermieden (Abimanyi-Ochom et al., 2024, Table 4). Dies umfasst vermiedene Kosten für Polizeieinsätze, Gerichtsverfahren und Inhaftierungen. Die Studie zeigt, dass die Reduktion des Alkoholkonsums bei Jugendlichen einen direkten positiven Einfluss auf die Kriminalitätsraten hat.

- Überschaubare Interventionskosten: Die durchschnittlichen Kosten für die Implementierung des CTC-Programms beliefen sich auf AUD 48 pro Jugendlichem über den gesamten Zeitraum von 15 Jahren. Das entspricht jährlichen Kosten von lediglich AUD 3 pro Jugendlichem. Diese relativ geringen Kosten, insbesondere im Vergleich zu den erzielten Einsparungen, machen CTC zu einem attraktiven Modell für Kommunen. Interessanterweise waren die Kosten in Australien niedriger als in vergleichbaren CTC-Implementierungen in den USA (AUD 3 pro Jugendlichem pro Jahr in Australien vs. AUD 199 pro Jugendlichem pro Jahr in den USA, umgerechnet aus USD) (Kuklinski et al., 2012). Die Autoren führen dies darauf zurück, dass in Australien häufiger bestehende Budgets und Ressourcen für die CTC-Arbeit umgewidmet wurden, anstatt komplett neue Budgets zu schaffen. Zudem kamen in Australien kostengünstigere Interventionen zur Reduktion der Alkoholbeschaffung durch Jugendliche zum Einsatz (z.B. Testkäufe, Warnschreiben an Händler) (Abimanyi-Ochom et al., 2024).

Diese Ergebnisse zeigen eindrücklich, dass der gemeindebasierte CTC-Ansatz nicht nur wirksam in der Reduktion des jugendlichen Alkoholkonsums ist – die Studie von Toumbourou et al. (2019), auf der die Kosten-Nutzen-Analyse basiert, zeigte in CTC-Kommunen eine um 16,1 % höhere Reduktion des Alkoholkonsums im Vergleich zu Kontrollkommunen – sondern auch einen erheblichen ökonomischen Nutzen für die Gesellschaft erbringt.

Praktische Implikationen für Fachkräfte in Prävention und Gesundheitsförderung

Die Erkenntnisse der australischen CTC-Studie (Abimanyi-Ochom et al., 2024) haben weitreichende praktische Implikationen für Fachkräfte, die in der Prävention und Gesundheitsförderung tätig sind. Sie bieten nicht nur eine wissenschaftliche Grundlage für die Implementierung ähnlicher Ansätze, sondern auch konkrete Argumente für die strategische Ausrichtung und Finanzierung von Präventionsarbeit.

- CTC als evidenzbasiertes und wirtschaftlich tragfähiges Modell bestätigen: Die Studie liefert einen starken Beleg dafür, dass CTC ein nicht nur wirksames, sondern auch ökonomisch sinnvolles Präventionsmodell ist. Fachkräfte können diese Ergebnisse nutzen, um bei politischen Entscheidungsträgern, kommunalen Verwaltungen und potenziellen Geldgebern für die Einführung oder Fortführung von CTC oder ähnlichen gemeindebasierten, datengesteuerten Ansätzen zu werben. Der Nachweis eines „Return on Investment“ von 2,6 : 1 ist ein überzeugendes Argument, das über rein gesundheitliche Aspekte hinausgeht.

- Bedeutung der Adressierung von Risiko- und Schutzfaktoren auf Gemeindeebene hervorheben: CTC basiert auf der systematischen Erfassung und Bearbeitung lokaler Risiko- und Schutzfaktoren. Die positiven Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit dieses Ansatzes. Für Fachkräfte bedeutet dies, dass Präventionsbemühungen dann besonders erfolgreich sind, wenn sie passgenau auf die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten einer Kommune zugeschnitten sind. Die Studie ermutigt dazu, Ressourcen in die lokale Datenerhebung (z.B. Schülerbefragungen zur Identifizierung von Drogenkonsum, Gewalt, aber auch familiären und schulischen Schutzfaktoren) und die Auswahl evidenzbasierter Programme zu investieren, die diese spezifischen Faktoren adressieren.

- Potenzial für erhebliche gesellschaftliche Kosteneinsparungen aufzeigen: Die Tatsache, dass 93% der Einsparungen durch reduzierte Kriminalität erzielt wurden, ist ein entscheidender Punkt. Prävention von Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist somit nicht nur eine Aufgabe des Gesundheitssektors, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und zur Entlastung von Justiz und Polizei. Fachkräfte können diese Erkenntnis nutzen, um ressortübergreifende Kooperationen anzustoßen und die Finanzierung von Prävention breiter aufzustellen. Es verdeutlicht, dass Investitionen in Prävention sich in vielfältiger Weise für die gesamte Gesellschaft auszahlen.

- Nachhaltigkeit durch Reallokation von Ressourcen fördern: Die australische Studie deutet an, dass die geringeren Kosten im Vergleich zu den USA auch darauf zurückzuführen sind, dass bestehende Ressourcen und Budgets umgeschichtet und effizienter genutzt wurden (Abimanyi-Ochom et al., 2024). Dies ist eine wichtige Botschaft für Kommunen mit begrenzten Mitteln. Fachkräfte können eruieren, wie vorhandene Strukturen und Mittel (z.B. aus Jugendämtern, Schulen, Gesundheitsdiensten) im Rahmen einer CTC-Strategie gebündelt und zielgerichteter eingesetzt werden können. Dies erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch die Nachhaltigkeit von Präventionsmaßnahmen. Es geht also nicht immer nur um „mehr Geld“, sondern oft auch um den klügeren Einsatz vorhandener Mittel.

- Langfristige Perspektive von Prävention betonen: Obwohl die Studie bereits über einen beeindruckenden Zeitraum von 15 Jahren lief, deutet sie an, dass die langfristigen Vorteile von CTC noch größer sein könnten, wenn man beispielsweise Auswirkungen auf Bildungsabschlüsse, Beschäftigung und die allgemeine Lebensqualität über die gesamte Lebensspanne berücksichtigen würde (Abimanyi-Ochom et al., 2024, Discussion). Fachkräfte sollten daher die Bedeutung einer langfristig angelegten Präventionsstrategie und -finanzierung hervorheben. Die positiven Effekte von CTC, wie der Aufbau von Präventionskapazitäten in den Gemeinden und die Verringerung der Trainingskosten in nachfolgenden CTC-Zyklen (wie in einer der australischen Gemeinden beobachtet), unterstützen dieses Argument.

- Bedeutung von Weiterbildung und Kapazitätsaufbau unterstreichen: Ein signifikanter Teil der Kosten in der CTC-Implementierung entfiel auf Personal und Weiterbildung. Diese Weiterbildung fokussierte auf die Vermittlung von Wissen über Präventionsforschung und die Fähigkeit, lokale Daten zu erheben und zu interpretieren, um evidenzbasierte Programme auszuwählen (Abimanyi-Ochom et al., 2024). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, in die Qualifizierung von lokalen Akteuren zu investieren, damit sie Präventionsprozesse kompetent steuern und umsetzen können.

Die Studie macht deutlich, dass ein systematischer, datengestützter und kooperativer Ansatz wie CTC erhebliche positive Auswirkungen haben kann. Für Fachkräfte in Deutschland, die im Rahmen von „Communities That Care“ oder ähnlichen Ansätzen arbeiten, liefern diese australischen Ergebnisse wertvolle Unterstützung und neue Impulse für ihre wichtige Arbeit.

Fazit: CTC – Eine Investition, die sich lohnt

Die Kosten-Nutzen-Analyse der australischen CTC-Intervention von Abimanyi-Ochom und Kollegen (2024) liefert ein starkes Plädoyer für gemeindebasierte Präventionsansätze zur Reduktion des Alkoholkonsums bei Jugendlichen. Die Studie zeigt nicht nur, dass CTC wirksam ist, sondern auch, dass es eine ökonomisch sinnvolle Strategie darstellt, die jeden investierten Dollar mehr als zweieinhalbfach an die Gesellschaft zurückgibt. Die signifikanten Einsparungen, insbesondere im Bereich der Kriminalitätsprävention, unterstreichen die weitreichenden positiven Auswirkungen solcher Interventionen, die weit über den Gesundheitssektor hinausgehen.

Für Fachkräfte in der Prävention und Gesundheitsförderung bieten diese Ergebnisse eine solide wissenschaftliche Grundlage, um für die Implementierung und nachhaltige Finanzierung von CTC und ähnlichen evidenzbasierten, gemeindebasierten Ansätzen zu argumentieren. Die relativ geringen Interventionskosten, die Möglichkeit der Umschichtung bestehender Ressourcen und das Potenzial für langfristige positive Effekte machen CTC zu einem attraktiven Modell für Kommunen, die das Wohlergehen ihrer Jugendlichen fördern und gleichzeitig gesellschaftliche Kosten reduzieren möchten. Die Forschung aus Australien ermutigt dazu, weiterhin in gemeindebasierte, kooperative und datengesteuerte Präventionsstrategien zu investieren – es ist eine Investition in eine gesündere und sicherere Zukunft für junge Menschen und die gesamte Gesellschaft.

Literaturverzeichnis

Abimanyi-Ochom J, Wanni Arachchige Dona S, Bohingamu Mudiyanselage S, Mehta K, Kuklinski M, Rowland B, et al. (2024) Australian Communities That Care (CTC) intervention: Benefit-cost analysis of a community-based youth alcohol prevention initiative. PLoS ONE 19(11): e0314153. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314153

Fagan AA, Hawkins JD, Catalano RF. (2018). Communities that care: Building community engagement and capacity to prevent youth behavior problems. Oxford University Press, USA.

Griswold MG, Fullman N, Hawley C, Arian N, Zimsen SR, Tymeson HD, et al. (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 392(10152), 1015-1035. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2

Kuklinski MR, Briney JS, Hawkins JD, Catalano RF. (2012). Cost-benefit analysis of communities that care outcomes at eighth grade. Prevention Science, 13(2), 150-161. https://doi.org/10.1007/s11121-011-0259-9

McCambridge J, McAlaney J, Rowe R. (2011). Adult consequences of late adolescent alcohol consumption: a systematic review of cohort studies. PLoS medicine, 8(2), e1000413. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000413

Toumbourou JW, Rowland B, Williams J, Smith R, Patton G. (2019). Community intervention to prevent adolescent health behavior problems: evaluation of Communities that Care in Australia. Health Psychology. https://doi.org/10.1037/hea0000735

Das könnte Sie auch interessieren…