- Der Kölner Masterplan: Ein innovatives Sicherheitskonzept

- Anstieg der Gewalt an Kölner Schulen

- Schools That Care als strukturierte Präventionsstrategie für Schulen

- Communities That Care: Das kommunale Ursprungsmodell

- Parallelen zwischen dem Masterplan und CTC/STC

- Fazit: Integration wissenschaftlicher Methoden in kommunale Praxis

- Literatur

Der Ruf nach wirksamen Präventionsstrategien im kommunalen Bereich wird immer lauter. Besonders interessant ist daher, wenn wissenschaftlich fundierte Ansätze wie Communities That Care (CTC) und Schools That Care (STC) in offizielle städtische Konzepte integriert werden. Ein aktuelles Beispiel dafür bietet der „Masterplan für kommunale Sicherheit“ der Stadt Köln, der kürzlich in der Fachzeitschrift „Kriminologie – Das Online-Journal“ (Ausgabe 1/2025) vorgestellt wurde (Schubert, 2025).

Der Kölner Masterplan: Ein innovatives Sicherheitskonzept

Professor Herbert Schubert, ehemals Technische Hochschule Köln, stellt in seinem Artikel ein dreistufiges Konzept vor, das in Köln entwickelt und bereits erfolgreich erprobt wurde. Der „Masterplan Kommunale Sicherheit“ verfolgt einen datengestützten, kleinräumigen Ansatz zur Identifikation belasteter Orte und zur gezielten Ableitung von Präventionsmaßnahmen.

Was den Masterplan auszeichnet: Er betrachtet nicht pauschal ganze Stadtteile als „Problemzonen“, sondern konzentriert sich auf sogenannte „Mikrosegmente“ – kleinräumige Bereiche wie einzelne Straßenabschnitte oder Plätze. Damit vermeidet der Ansatz die Stigmatisierung ganzer Quartiere und ermöglicht maßgeschneiderte Interventionen.

Der Masterplan umfasst drei methodische Stufen:

- Indikatorenanalyse. Auf Basis verschiedener Datenquellen werden Quartiere mit erhöhter Bevölkerungsfluktuation, Hot Spots der Unordnung und verstärkter Straßenkriminalität identifiziert.

- Bewertungsworkshops. Die gewonnenen Strukturbilder werden mit lokalen Stakeholdern diskursiv bewertet, um Quartiere für vertiefende Untersuchungen auszuwählen.

- Vertiefende Untersuchungen. In ausgewählten Quartieren werden nach dem Prinzip der methodischen Triangulation verschiedene Erhebungsinstrumente eingesetzt, um differenzierte Einblicke zu gewinnen.

Anstieg der Gewalt an Kölner Schulen

Eine der bedeutendsten Erkenntnisse aus der Kölner Studie betrifft die Situation an Schulen. Die Analyse der polizeilichen Daten zeigte einen Anstieg der Rohheitsdelikte im Schulbetrieb um 137% innerhalb nur eines Jahres (2022-2023). Die Untersuchung ergab, dass es sich nicht um ein lokales Phänomen einzelner „Problemschulen“ handelt, sondern um einen strukturellen Trend, der alle sechs Kölner Polizeiinspektionen betrifft.

Schubert (2025, S. 182) präsentiert detaillierte Daten, die zeigen, dass in allen Stadtbezirken die Quote der Gewaltdelikte während des Schulbetriebs überproportional angestiegen ist. Während die Straftaten am Schulstandort als Tatort insgesamt um 7% zunahmen, erhöhten sich die Delikte während des Schulbetriebs um 98,5%. Bei den Rohheitsdelikten (insbesondere Körperverletzungen und Raub) lag der Anstieg sogar bei 137,1%.

Der Masterplan liefert damit einen empirischen Beleg für eine stadtweite Problematik, die nach systematischen Präventionsansätzen verlangt – und identifiziert STC als Lösungsweg.

Schools That Care als strukturierte Präventionsstrategie für Schulen

Der Masterplan identifiziert Schools That Care (STC) als methodischen Lösungsansatz für die problematische Entwicklung an Kölner Schulen:

Anschlussfähig an die Empfehlungen des Masterplans ist die Etablierung der wissenschaftsbasierten Methode ‚Schools That Care‘ (STC), damit die einzelnen Schulen mit einer strukturierten Vorgehensweise bei der Konkretisierung des Bedarfs und bei der Ableitung des Präventionsprogramms unterstützt werden können. STC stellt eine integrierte Rahmenstrategie dar, um Schulen bei der Entwicklung eines eigenen Präventionskonzepts, das auf den tatsächlichen Bedarf der Schule ausgerichtet ist, zu begleiten. (Schubert, 2025, S. 187)

Laut Schubert ist STC geeignet für die Kölner Situation, da es einen systematischen Weg bietet, um die steigende Gewaltproblematik zu adressieren. Der Masterplan betont, dass STC einen entscheidenden Vorteil bietet: „Ausgehend vom Bedarf werden Priorisierungsentscheidungen zu Art und Umfang der notwendigen, evidenzbasierten Präventionsmaßnahmen getroffen, die der ‚Grünen Liste Prävention‘ entnommen werden können“ (S. 187).

Der STC-Ansatz ermöglicht Schulen, in sechs klar definierten Phasen eine zielgerichtete Präventionsstrategie zu entwickeln:

- Bereitschaft klären

- Organisieren

- Schulprofil – Risikoanalyse

- Schulprofil – Stärkenanalyse

- Handlungskonzept erstellen

- Umsetzen und auswerten

Bereits jetzt setzt die Stadt Köln konkrete Schritte: Die städtische „Stabsstelle Zentrum für Sicherheit und Kriminalprävention“ hat mit der Detailplanung zur Umsetzung von STC begonnen. Der Masterplan macht deutlich, dass die Stabsstelle „mit der Detailplanung begonnen [hat], wie sich dieser Handlungsrahmen zeitnah in Schulen umsetzen lässt“ (S. 188).

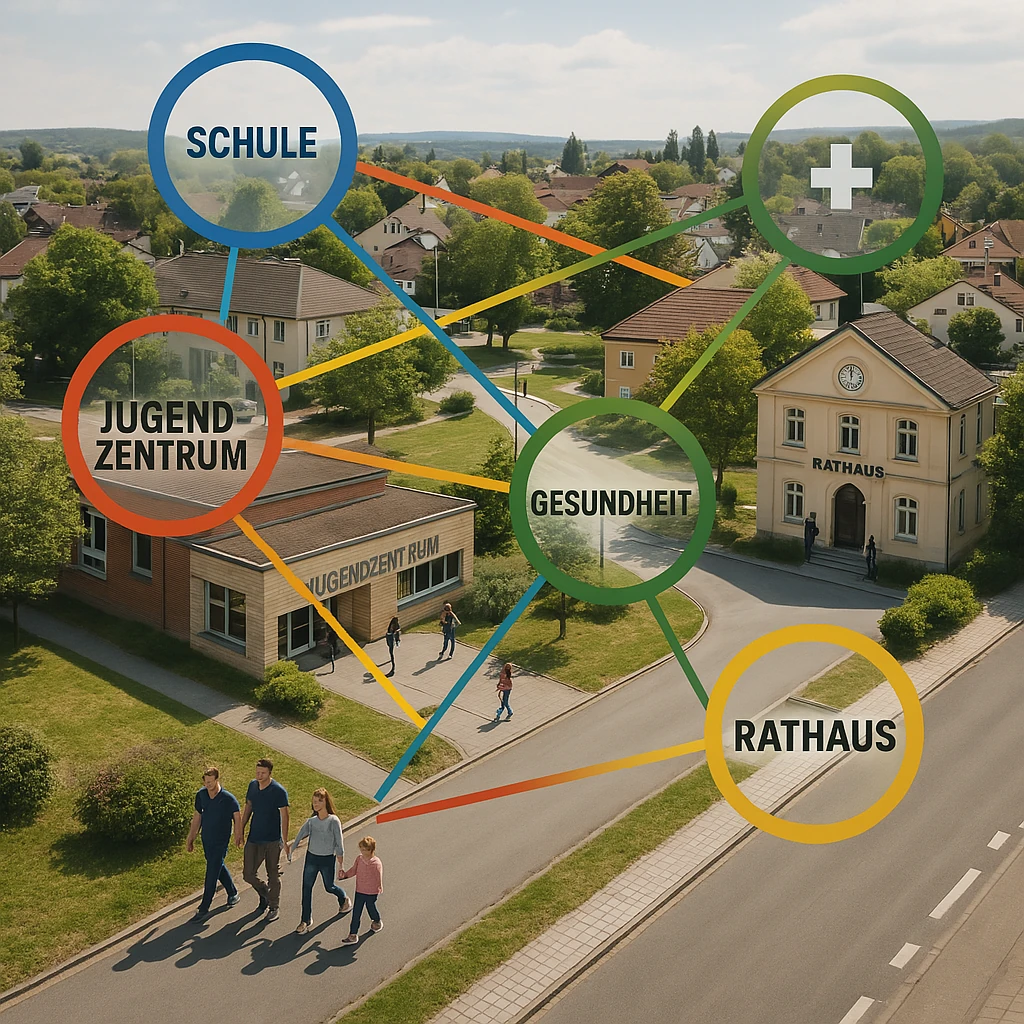

Communities That Care: Das kommunale Ursprungsmodell

Der Artikel verweist explizit auf Communities That Care (CTC) als methodisches Ursprungsmodell für den schulischen STC-Ansatz:

Als Vorbild für den Entwicklungsprozess in den Schulen gilt der Ansatz ‚Communities That Care‘ (CTC). Auch diese Rahmenstrategie ist an den Masterplan anschlussfähig, um die notwendigen Präventionsmaßnahmen für die junge Bevölkerung in der Stadt bedarfsgerecht und zielgerichtet sowohl zu planen als auch zu steuern. (Schubert, 2025, S. 198)

Besonders interessant ist die explizite Empfehlung des CTC-Ansatzes für die kommunale Ebene. Schubert beschreibt CTC als „integrierte Rahmenstrategie“ (S. 198), die im Masterplan als bewährte Methode für die strategische Planung und Steuerung der gesamtstädtischen Präventionsarbeit angesehen wird.

CTC ist eine in den USA entwickelte und für Deutschland adaptierte Methode, die bereits erfolgreich in mehr als 50 deutschen Kommunen implementiert wurde.

Die Methode folgt einem Fünf-Phasen-Modell:

- Bereitschaft klären

- Strukturen aufbauen

- Profil erstellen

- Aktionsplan entwickeln

- Umsetzung und Evaluation

Der Autor hebt hervor, dass die Kölner Präventionsstrategie „die integrierte Rahmenstrategie (CTC) zur Begleitung von Schulen anwendet“ und dass „die wissenschaftsbasierte Methode ‚Schools That Care'“ davon abgeleitet wurde (S. 197-198).

Schubert unterstreicht die wissenschaftliche Fundierung von CTC und STC durch Verweise auf mehrere Fachpublikationen, darunter die „Evaluation des Modellprogramms ‚Communities That Care‘ in Niedersachsen“ (Schubert et al., 2013) sowie Fachartikel zu Schools That Care (Alt, 2022; Voit, 2023).

Parallelen zwischen dem Masterplan und CTC/STC

Besonders aufschlussreich an Schuberts Darstellung ist die methodische Verwandtschaft zwischen dem Kölner Masterplan und den CTC/STC-Ansätzen. Bei näherer Betrachtung zeigen sich überraschende Parallelen:

- Datenbasierte Bedarfsanalyse. Sowohl der Masterplan (mit seinen Indikatoren zu Fluktuation, Unordnung und Kriminalität) als auch CTC/STC basieren auf einer systematischen, datengestützten Analyse der lokalen Situation. Schubert (2025) beschreibt: „Auf der ersten Stufe werden fünf Indikatoren […] analysiert, um die Sicherheitsproblematik zu erkennen und ihre Belastung einordnen zu können“ (S. 176).

- Kleinräumiger Fokus. Der Masterplan konzentriert sich auf spezifische Mikrosegmente statt auf ganze Stadtteile – ein Prinzip, das Schubert als „Konzentration auf belastete Mikrosegmente“ bezeichnet (S. 175), ähnlich wie CTC auf spezifische Risiko- und Schutzfaktoren in konkreten Lebensbereichen fokussiert.

- Partizipative Elemente. Der Masterplan integriert „Workshops mit einschlägigen Stakeholdern“ (S. 176), was dem partizipativen Community-Board-Ansatz von CTC entspricht.

- Evidenzbasierte Maßnahmenplanung. Schubert empfiehlt explizit „evidenzbasierte Präventionsmaßnahmen“ (S. 187) aus der „Grünen Liste Prävention“ – genau wie es das CTC-Prinzip vorsieht.

- Mehrstufiges Verfahren. Sowohl der Masterplan (mit seinen drei Stufen) als auch CTC (fünf Phasen) und STC (sechs Phasen) nutzen ein strukturiertes, schrittweises Vorgehen.

Fazit: Integration wissenschaftlicher Methoden in kommunale Praxis

Die Integration von CTC und STC in den Kölner Masterplan zeigt exemplarisch, wie wissenschaftlich fundierte Präventionsansätze erfolgreich in die kommunale Praxis überführt werden können. Der Artikel von Schubert (2025) dokumentiert, wie die Stadt Köln auf bestehende, evidenzbasierte Methoden zurückgreift, um den komplexen Herausforderungen der kommunalen Sicherheit – insbesondere der Entwicklung an Schulen – zu begegnen.

Bemerkenswert ist die konkrete Empfehlung von STC als Lösungsstrategie für Schulen und CTC als Rahmenmodell für die kommunale Ebene. Diese explizite Benennung und Integration in ein offizielles städtisches Präventionskonzept unterstreicht die fachliche Anerkennung dieser Methoden.

Die Umsetzung in Köln wird ein bedeutsamer Praxistest für die Verbindung zwischen dem kommunalen Masterplan und den spezifischen Präventionsansätzen CTC und STC sein. Die weitere Entwicklung in Köln bleibt daher ein relevantes Beobachtungsfeld für alle, die an evidenzbasierter kommunaler Prävention interessiert sind.

Literatur

Alt, S. (2022). Schools That Care: Durch präventive Rahmenstrategie an Schulen Gewalt vorbeugen. Forum Kriminalprävention, 2, 14-16. https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-webseite/pdf/2022-02/Schools%20That%20Care.pdf

Schubert, H. (2025). Masterplan für kommunale Sicherheit – Konzept und Anwendung in Köln. Kriminologie – Das Online-Journal, 7(1), 172-201. https://doi.org/10.18716/ojs/krimoj/2025.1.10

Schubert, H., Veil, K., Spieckermann, H., & Abels, S. (2013). Evaluation des Modellprogramms „Communities That Care“ in Niedersachsen: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken. Verlag Sozial • Raum • Management.

Voit, V. (2023). Schools That Care: Prävention in der Schule gemeinsam planen und weiterentwickeln. Beitrag zur Tagung über kommunale Alkoholprävention, Landespräventionsrat Niedersachsen.

Das könnte Sie auch interessieren…