Positive Jugendentwicklung: Ein wirksamer Ansatz für kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung

- Haupterkenntnisse: Was die Forschung zu Positiver Jugendentwicklung zeigt

- Die Schlüsselkonstrukte der Positiven Jugendentwicklung

- Das Soziale Entwicklungsmodell als theoretische Grundlage

- Globale Wirksamkeitsnachweise für PYD-Programme

- Praktische Implikationen für die kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung

- Merkmale wirksamer PYD-Programme

- Systemische Implementierungsansätze

- Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungszielen

- Fazit: Positive Jugendentwicklung als Zukunftsansatz für kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung

- Literatur

Dieser Beitrag basiert auf der Publikation „Positive Youth Development Programs: History in the United States, Global Expansion, Growing Efficacy, and Links to Moral and Character Education“ von Toumbourou et al. (2023).

Einleitung: Warum Positive Jugendentwicklung für kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung relevant ist

Die kommunale Prävention und Gesundheitsförderung steht vor der permanenten Herausforderung, wirksame Ansätze zu finden, die über die bloße Vermeidung von Problemen hinausgehen. Hier bietet das Konzept der Positiven Jugendentwicklung (Positive Youth Development, PYD) einen vielversprechenden Rahmen. Anders als traditionelle Präventionsansätze, die sich primär auf die Reduzierung von Risikoverhalten konzentrieren, verfolgt PYD einen ganzheitlichen Ansatz, der die Stärken junger Menschen fördert und ihre gesunde Entwicklung unterstützt.

Der Artikel von Toumbourou et al. (2023) liefert einen umfassenden Überblick über die Geschichte, globale Expansion und wachsende Wirksamkeit von PYD-Programmen. Besonders interessant für Fachkräfte der kommunalen Prävention ist die zunehmende internationale Anwendung dieser Programme und deren nachgewiesene Effektivität bei der Förderung positiver Entwicklungsergebnisse und der Reduzierung von Problemverhalten.

Haupterkenntnisse: Was die Forschung zu Positiver Jugendentwicklung zeigt

Die Schlüsselkonstrukte der Positiven Jugendentwicklung

Die Forschung hat 18 zentrale Konstrukte identifiziert, die für erfolgreiche PYD-Programme charakteristisch sind. Diese lassen sich in fünf Hauptkategorien zusammenfassen:

- Kompetenz (sozial, emotional, kognitiv, verhaltensbezogen, moralisch)

- Selbstvertrauen und Lebensorientierung (Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, klare und positive Identität, Glaube an die Zukunft)

- Bindung (Möglichkeiten für prosoziales Engagement, Anerkennung positiven Verhaltens, Förderung von Bindungen)

- Prosoziale Normen, Überzeugungen und Charakterstärke (Förderung prosozialer Normen, Charakterstärke, Spiritualität)

- Anpassung und Resilienz (Förderung von Lebenszufriedenheit, positiven Emotionen und Resilienz)

Die Forschung zeigt, dass PYD-Programme, die auf Kompetenzen, Bindungen und prosoziale Normen abzielen, am konsistentesten dazu beitragen, Problemverhalten zu reduzieren und positive Entwicklungsergebnisse zu fördern.

- Soziale Kompetenz (Kommunikation, Konfliktlösung)

- Emotionale Kompetenz (Gefühlsregulation, Empathie)

- Kognitive Kompetenz (Problemlösung, Kreativität)

- Verhaltenskompetenz (Selbstkontrolle)

- Moralische Kompetenz (ethisches Urteilsvermögen)

- Selbstwirksamkeit (Glaube an eigene Fähigkeiten)

- Selbstbestimmung (Autonomie)

- Positive Identität (Selbstbewusstsein)

- Zukunftsperspektive (Ziele, Optimismus)

- Sinnhaftigkeit im eigenen Handeln

- Möglichkeiten für prosoziales Engagement

- Anerkennung für positives Verhalten

- Sichere Bindungen zu Erwachsenen

- Positive Beziehungen zu Gleichaltrigen

- Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft

- Förderung prosozialer Normen

- Förderung von Charakterstärke

- Förderung von Spiritualität

- Verantwortungsbewusstsein

- Integrität und Ehrlichkeit

- Förderung von Lebenszufriedenheit

- Förderung positiver Emotionen

- Förderung von Resilienz

- Bewältigungsstrategien für Stress

- Anpassungsfähigkeit an Veränderungen

Abbildung 1: Die fünf Schlüsselbereiche der Positiven Jugendentwicklung: Kompetenz, Selbstvertrauen & Lebensziele, Bindung, Prosoziale Normen & Charakter, sowie Anpassung & Resilienz mit ihren jeweiligen Komponenten. Basierend auf Toumbourou et al. (2023).

Das Soziale Entwicklungsmodell als theoretische Grundlage

Das Soziale Entwicklungsmodell (Social Development Model, SDM) bietet eine theoretische Grundlage für PYD (Catalano & Hawkins, 1996, 2002). Es erklärt, wie positive Entwicklung durch vier zentrale Prozesse gefördert wird:

- Wahrgenommene Möglichkeiten für Beteiligung und Interaktion

- Tatsächliches Ausmaß der Beteiligung und Interaktion

- Fähigkeiten zur Teilnahme an diesen Aktivitäten

- Wahrgenommene Verstärkung aus diesen Interaktionen

Wenn diese Prozesse konsistent sind, entwickelt sich eine soziale Bindung zwischen dem Individuum und dem sozialisierenden Netzwerk. Diese Bindung wiederum fördert die Übernahme von Normen und Werten dieses Netzwerks. Entscheidend ist, dass diese Prozesse sowohl prosoziale als auch antisoziale Verhaltensweisen fördern können – je nachdem, welche Normen und Werte in dem jeweiligen Netzwerk vorherrschen.

- Aufbau von Kompetenzen

- Förderung von Selbstwirksamkeit

- Stärkung der Jugendlichen

- Förderung von Bindungen

- Gestaltung unterstützender Umgebungen

- Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen

- Beteiligungsmöglichkeiten

- Sicherheit und Unterstützung in der Gemeinschaft

- Gesunde Beziehungen

- Positive Normen und Werte

- Reduzierter Substanzkonsum

- Verstärktes Engagement in Familie, Schule und Gemeinschaft

- Reduziertes Gewaltverhalten

- Verringertes sexuelles Risikoverhalten

- Erhöhte Inanspruchnahme von Angeboten

- Verbesserte psychische und physische Gesundheit

- Bessere Bildungs- und Beschäftigungsergebnisse

- Sicherere Gemeinschaften

- Inklusivere und gerechtere Gesellschaft

Abbildung 2: PYD-Wirkungsmodell. Darstellung des Prozesses, wie Positive Jugendentwicklungsprogramme über proximale Mediatoren und Verhaltensänderungen zu positiven Entwicklungsergebnissen führen. Basierend auf Catalano et al. (2019).

Globale Wirksamkeitsnachweise für PYD-Programme

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass PYD-Programme international wirksam sind. Studien aus verschiedenen Ländern und kulturellen Kontexten bestätigen, dass PYD-Konzepte global anwendbar sind und positive Wirkungen erzielen können.

Beispielsweise wurde die Wirksamkeit des PATHS-Curriculums (Promoting Alternative Thinking Strategies) zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Schweiz, Großbritannien und der Türkei nachgewiesen (Humphrey et al., 2016; Malti et al., 2012; Arda & Ocak, 2012). Ebenso zeigte das Life Skills-Programm in Italien positive Effekte auf soziale Kompetenzen und Substanzkonsum-Normen, die mit reduziertem Substanzkonsum einhergingen (Velasco et al., 2017).

Die Implementierung des Communities That Care (CTC)-Modells in Australien führte zu signifikanten Verbesserungen bei Schutzfaktoren, verringertem Substanzkonsum und antisozialem Verhalten sowie zu Reduktionen bei polizeilich registrierten Jugendstraftaten und Gewaltdelikten (Toumbourou et al., 2019; Rowland et al., 2021).

Praktische Implikationen für die kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung

Merkmale wirksamer PYD-Programme

Für die Umsetzung effektiver PYD-Programme in der kommunalen Präventionsarbeit sollten folgende Erkenntnisse berücksichtigt werden:

- Dauer und Intensität. Wirksame Programme werden über einen längeren Zeitraum (meist 9 Monate oder länger) durchgeführt.

- Qualität der Implementierung. Die Qualität und Konsistenz der Programmumsetzung ist entscheidend für den Erfolg. Fachliche Begleitung und Unterstützung durch die Programmentwickler sind hilfreich.

- Zielgruppen. PYD-Programme sollten inklusiv gestaltet werden und auch vulnerable Jugendliche wie sexuelle Minderheiten oder Jugendliche mit Behinderungen gezielt einbeziehen.

- Kulturelle Anpassung. Bei der Implementierung von international entwickelten Programmen ist eine kulturelle Anpassung wichtig, ohne die Kernelemente zu vernachlässigen.

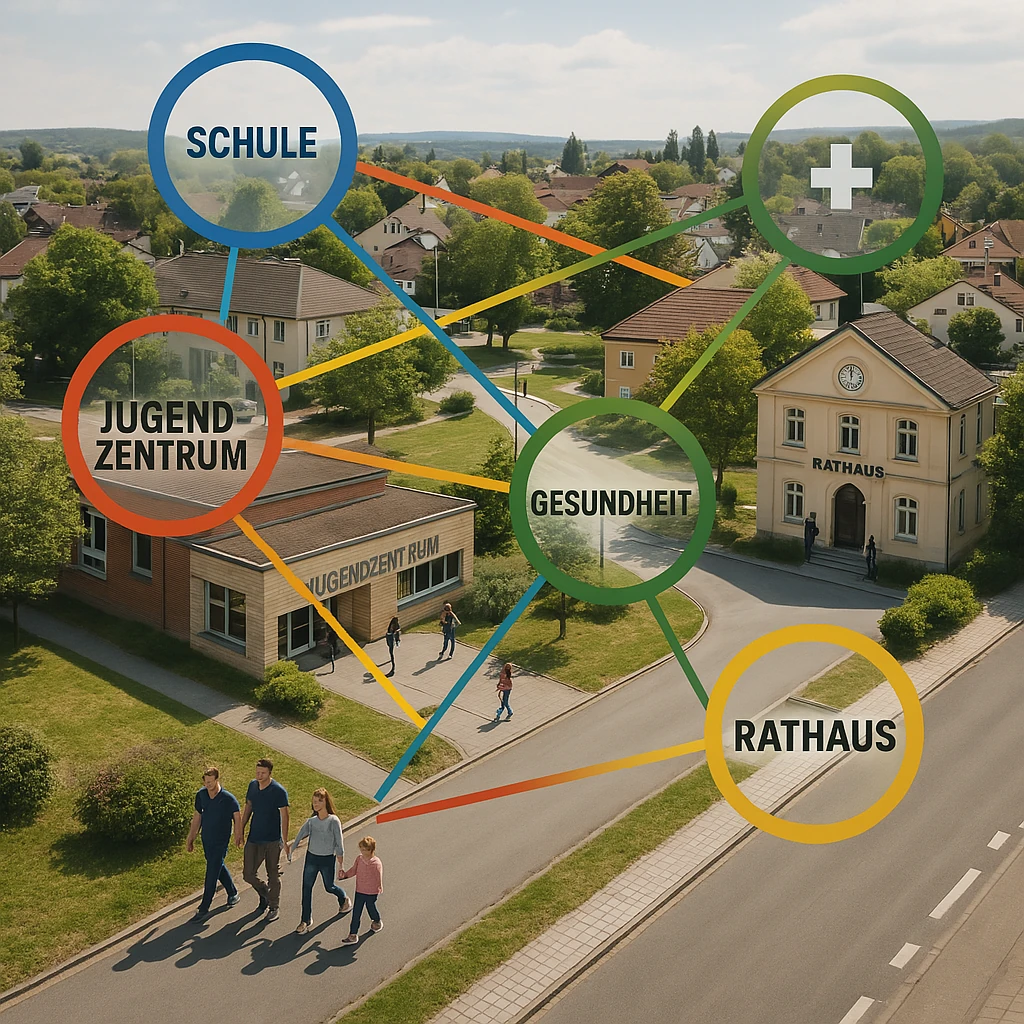

Systemische Implementierungsansätze

Für die kommunale Praxis besonders relevant sind systemische Implementierungsansätze wie das Communities That Care (CTC)-Modell. Dieses bietet einen strukturierten Rahmen zur Identifizierung lokaler Risikofaktoren und Schutzfaktoren und zur gezielten Implementierung evidenzbasierter Programme.

Die Forschung zeigt, dass CTC signifikante Effekte auf verschiedene Outcomes hat:

- Reduzierter Substanzkonsum und antisoziales Verhalten

- Verbesserte schulische Ergebnisse

- Kosteneffektivität (12,88 $ Ertrag pro investiertem Dollar)

Für die kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung bietet CTC ein vielversprechendes Modell zur koordinierten Umsetzung von PYD-Ansätzen.

Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungszielen

PYD-Programme können einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen leisten, insbesondere in den Bereichen:

- SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

- SDG 4 – Hochwertige Bildung: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

- SDG 5 – Geschlechtergleichstellung: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

- SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Dies eröffnet Möglichkeiten für kommunale Prävention- und Gesundheitsförderungsfachkräfte, ihre Arbeit mit breiteren gesellschaftlichen Zielen zu verknüpfen und zusätzliche Unterstützung zu mobilisieren.

Fazit: Positive Jugendentwicklung als Zukunftsansatz für kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung

Die Forschung zu Positiver Jugendentwicklung bietet überzeugende Belege für die Wirksamkeit dieses Ansatzes in der Prävention und Gesundheitsförderung. Die globale Expansion und wachsende empirische Evidenz unterstreichen das Potenzial von PYD-Programmen, positive Entwicklungsergebnisse zu fördern und Problemverhalten zu reduzieren.

Für Fachkräfte der kommunalen Prävention- und Gesundheitsförderung bietet der PYD-Ansatz einen wertvollen Rahmen für ihre Arbeit. Durch die Fokussierung auf die Stärken junger Menschen und die Schaffung unterstützender Umgebungen können nachhaltige positive Veränderungen erreicht werden.

Kommunale Prävention- und Gesundheitsförderungsfachkräfte sollten erwägen:

- PYD-Kernkonstrukte in bestehende Programme zu integrieren

- Systemische Implementierungsansätze wie CTC zu nutzen

- Die lokale Anpassung evidenzbasierter Programme sicherzustellen

- PYD-Ansätze mit breiteren Entwicklungszielen zu verknüpfen

Die Integration von PYD-Ansätzen in die kommunale Prävention- und Gesundheitsförderung bietet eine vielversprechende Strategie, um die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen nachhaltig zu fördern und gleichzeitig gesellschaftliche Probleme zu reduzieren.

Literatur

Arda, T. B., & Ocak, Ş. (2012). Social competence and promoting alternative thinking strategies—PATHS preschool curriculum. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2691–2698.

Alvarado, G., Kapungu, C., Moss, C., Plaut, D., Reavley, N., & Skinner, M. (2017). A systematic review of positive youth development programs in low-and middle-income countries. YouthPower Learning, Making Cents International.

Bonell, C., Dickson, K., Hinds, K., Melendez-Torres, G. J., Stansfield, C., Fletcher, A., Thomas, J., Lester, K., Oliver, E., Murphy, S., & Campbell, R. (2016). The effects of positive youth development interventions on substance use, violence and inequalities: Systematic review of theories of change, processes and outcomes. Public Health Research, 4(5). https://doi.org/10.3310/phr04050

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In J. D. Hawkins (Hrsg.), Delinquency and crime: Current theories (S. 149–197). Cambridge University Press.

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (2002). Response from authors to comments on „Positive Youth Development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs“. Prevention and Treatment, 5(1), Article 20. https://doi.org/10.1037/1522-3736.5.1.520r

Catalano, R. F., Skinner, M. L., Alvarado, G., Kapungu, C., Reavley, N., Patton, G. C., Jessee, C., Plaut, D., Moss, C., Bennett, K., Sawyer, S., Sebany, M., Sexton, M., Olenik, C., & Petroni, S. (2019). Positive youth development programs in low- and middle-income countries: A conceptual framework and systematic review of efficacy. Journal of Adolescent Health, 65(1), 15-31. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.01.024

Humphrey, N., Barlow, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Pert, K., Joyce, C., Lawrence, W., Squires, G., Woods, K., Rachal, C., & Turner, A. (2016). A cluster randomized controlled trial of the Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) curriculum. Journal of School Psychology, 58, 73–89. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.07.002

Kuklinski, M. R., Oesterle, S., Briney, J. S., & Hawkins, J. D. (2021). Long-term impacts and benefit-cost analysis of the communities that care prevention system at age 23, 12 years after baseline. Prevention Science, 22(4), 452–463. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01218-7

Malti, T., Ribeaud, D., & Eisner, M. (2012). Effectiveness of a universal school-based social competence program: The role of child characteristics and economic factors. International Journal of Conflict and Violence, 6(2), 249–259. https://doi.org/10.4119/ijcv-2916

Rowland, B., Jonkman, H., Steketee, M., Solomon, R. J., Solomon, S., & Toumbourou, J. W. (2021). A cross-national comparison of the development of adolescent problem behavior: A 1-year longitudinal study in India, the Netherlands, the USA, and Australia. Prevention Science, 22(1), 62-72. https://doi.org/10.1007/s11121-019-01007-3

Toumbourou, J. W. (2016). Beneficial action within altruistic and prosocial behavior. Review of General Psychology, 20(3), 245–258. https://doi.org/10.1037/gpr0000081

Toumbourou, J. W., Rowland, B., Williams, J., Smith, R., & Patton, G. C. (2019). Community intervention to prevent adolescent health behavior problems: Evaluation of Communities That Care in Australia. Health Psychology, 38(6), 536–544. https://doi.org/10.1037/hea0000735

Toumbourou, J. W., Skinner, M. L., Kapungu, C., Olsson, C. A., Westrupp, E., & Catalano, R. F. (2023). Positive Youth Development Programs: History in the United States, Global Expansion, Growing Efficacy, and Links to Moral and Character Education. In L. Nucci, D. Narvaez, & T. Krettenauer (Hrsg.), Handbook of moral and character education (S. 419-432). Taylor & Francis Group.

Velasco, V., Griffin, K. W., Botvin, G. J., Celata, C., Velasco, V., Antichi, M., & Gruppo LST Lombardia. (2017). Preventing adolescent substance use through an evidence-based program: Effects of the Italian adaptation of Life Skills Training. Prevention Science, 18(4), 394–405. https://doi.org/10.1007/s11121-017-0776-2

Das könnte Sie auch interessieren…