Die Soziale Entwicklungsstrategie: Wie Schweden Communities That Care zur Prävention einsetzt

Die Soziale Entwicklungsstrategie (SDS) als Herzstück von „Communities That Care“ (CTC) hat in Schweden bemerkenswerte Erfolge erzielt. In einem aufschlussreichen Vortrag teilte Birgitta Månsson, CTC-Trainerin aus Schweden, ihre Erfahrungen mit der Implementierung dieses Ansatzes in schwedischen Gemeinden, insbesondere in der Stadt Malmö.

Die sechs Säulen der schwedischen Umsetzung von Communities That Care

Månsson stellte CTC als ein umfassendes Modell vor, das auf sechs gleichwertigen Grundpfeilern basiert. Diese Grundpfeiler bilden zusammen ein einzigartiges Gesamtkonzept zur Förderung einer positiven Entwicklung junger Menschen:

- Der erste Pfeiler betont die wissenschaftliche Fundierung des Programms. Sämtliche Aktivitäten und Strategien basieren auf Forschungsergebnissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, was die Wirksamkeit des Ansatzes untermauert. Dieser evidenzbasierte Ansatz verleiht dem Programm Glaubwürdigkeit und erhöht die Erfolgschancen in der praktischen Anwendung.

- Im zweiten Pfeiler geht es um die Ausrichtung auf die Ursachen von Problemen statt auf die Symptome. CTC konzentriert sich auf Risiko- und Schutzfaktoren, die das Wohlbefinden und die Entwicklung junger Menschen beeinflussen. Durch den Einsatz eines Jugendsurveys können diese Faktoren gemessen und analysiert werden, was gezielte Interventionen ermöglicht.

- Der dritte Pfeiler betont die Anpassung an lokale Bedürfnisse. Jede Gemeinde hat ihre eigenen Herausforderungen und Stärken, die durch lokale Datenerhebungen identifiziert werden. Dieser maßgeschneiderte Ansatz stellt sicher, dass die implementierten Strategien für die jeweilige Gemeinschaft relevant und wirksam sind.

- Der vierte Pfeiler fokussiert auf die Auswahl wirksamer Programme. Als CTC in Schweden eingeführt wurde, standen zunächst keine nationalen Listen mit evidenzbasierten Programmen zur Verfügung. Die Initiatoren griffen daher auf internationale Register wie Blueprints zurück und begannen, wirksame Programme nach Schweden zu importieren und anzupassen.

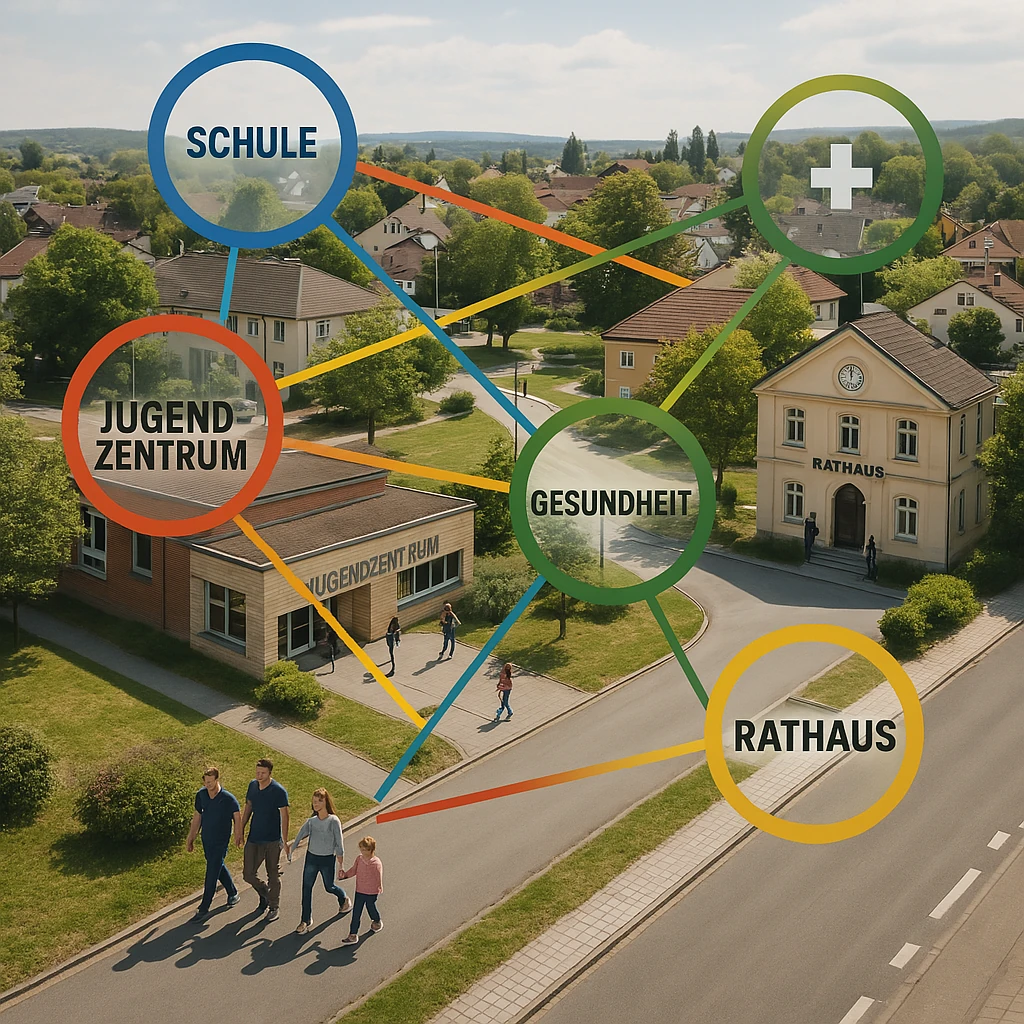

- Der fünfte Pfeiler steht für die Mobilisierung der Gemeinschaft. CTC bringt verschiedene Akteure zusammen – von Schulen und Bibliotheken bis hin zu Vereinen und Behörden – um eine gemeinsame Vision zu entwickeln und umzusetzen. Diese breite Beteiligung fördert das Engagement und die Nachhaltigkeit der Initiativen.

- Der sechste und laut Månsson besonders wichtige Pfeiler ist das Konzept der Bindung („bonding“). Die Soziale Entwicklungsstrategie zielt darauf ab, starke Bindungen zwischen Kindern und ihrem sozialen Umfeld zu fördern, was als Schlüssel für eine positive Entwicklung angesehen wird.

Die Soziale Entwicklungsstrategie als Kernstück

Das Herzstück von CTC ist die Soziale Entwicklungsstrategie, die Månsson als eine Art „Rezept“ für die positive Entwicklung junger Menschen beschrieb. Dieses Rezept besteht aus drei wesentlichen Zutaten:

- Die erste Zutat ist das Schaffen bedeutungsvoller Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Diese Möglichkeiten sollen sinnstiftend sein und den jungen Menschen das Gefühl geben, etwas Wertvolles beitragen zu können.

- Die zweite Zutat ist die Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten, damit Kinder und Jugendliche die gebotenen Möglichkeiten erfolgreich nutzen können. Ohne diese Fähigkeiten können Beteiligungsmöglichkeiten zu Frustration statt zu Erfolgserlebnissen führen.

- Die dritte Zutat ist die Anerkennung der Bemühungen, Fortschritte und Erfolge junger Menschen. Diese Anerkennung verstärkt positives Verhalten und motiviert zu weiteren Anstrengungen.

Das Ergebnis dieses „Rezepts“ ist Bindung – ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit Familie, Schule und Gemeinschaft. Diese Bindung wiederum fördert die Bereitschaft, gemeinsame Werte und Überzeugungen zu teilen. In Schweden werden diese Werte als Respekt für die Gleichwertigkeit aller Menschen, gegenseitige Hilfe, Verantwortungsübernahme, Durchhaltevermögen und Freude definiert.

Bemerkenswert ist, dass dieses Modell sowohl für positive als auch für negative Entwicklungen funktioniert. Månsson betonte, dass auch kriminelle Gruppen diese Prinzipien nutzen, um junge Menschen zu rekrutieren – sie bieten Beteiligungsmöglichkeiten, vermitteln die notwendigen Fähigkeiten und geben Anerkennung. Dies führt zu einer Bindung an die Gruppe und zur Übernahme ihrer antisozialen Werte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass prosoziale Akteure diesen Prozess noch effektiver gestalten müssen, um junge Menschen für eine positive Entwicklung zu gewinnen.

Praktische Umsetzung in Schweden

Schweden hat einen besonderen Weg eingeschlagen, um die Soziale Entwicklungsstrategie zu verbreiten. Als CTC in Malmö eingeführt wurde, stand man vor der Herausforderung, dass zunächst keine bewährten Programme verfügbar waren. Die Initiatoren entschieden daher, die Soziale Entwicklungsstrategie selbst als eine Art Programm zu nutzen und Workshop-Formate zu entwickeln, um sie in verschiedenen Organisationen und Einrichtungen zu verankern.

Månsson beschrieb einen strukturierten Implementierungsprozess in neun Schritten, der sicherstellt, dass die Strategie nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auch praktisch umgesetzt wird. Dieser Prozess beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung und einem Treffen mit der Führungsebene der jeweiligen Organisation. Nach dem eigentlichen Workshop folgen Nachbesprechungen und Unterstützung bei der Implementierung. Einmal jährlich wird im Community Board über die Fortschritte berichtet.

Um die Qualität der Workshops zu gewährleisten, werden zertifizierte Workshop-Leiter ausgebildet, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Sie nehmen an Schulungen teil, führen ihre ersten Workshops gemeinsam mit erfahrenen Trainern durch und müssen mindestens vier Trainingseinheiten pro Jahr durchführen, um ihre Zertifizierung zu behalten.

In den Workshops lernen die Teilnehmer zunächst die theoretischen Grundlagen der Sozialen Entwicklungsstrategie kennen. Anschließend entwickeln sie einen persönlichen Aktionsplan für die Arbeit mit einem Kind, mit dem sie regelmäßig interagieren. Schließlich erarbeiten sie in Gruppen, wie die Strategie in ihrer Organisation verankert werden kann.

Die Verbreitung der Sozialen Entwicklungsstrategie in Malmö ist beeindruckend. Über 3.000 Personen wurden in den fünf CTC-Gebieten der Stadt geschult, darunter Mitarbeiter von Bibliotheken, Stadtplanungsabteilungen, NGOs, Schulen, Bädern, Immobilienbesitzern und vielen anderen Organisationen.

Die Idee: Jeder Erwachsene kann einen positiven Beitrag leisten, und je mehr Menschen die Strategie anwenden, desto größer ist die Wirkung auf die Gemeinschaft.

Die Ergebnisse sind vielversprechend. Månsson berichtete, dass in einem CTC-Gebiet 18 von 24 Risikofaktoren nach zwei Jahren gesunken waren. Dies deutet darauf hin, dass der breite, gemeinschaftsbasierte Ansatz von CTC und die systematische Verbreitung der Sozialen Entwicklungsstrategie tatsächlich positive Veränderungen bewirken können.

Integration in den CTC-Prozess

Die Soziale Entwicklungsstrategie wird systematisch in den CTC-Prozess integriert, der in fünf Phasen abläuft. Bereits in Phase 2 erhalten die Mitglieder des Community Boards eine Einführung in die Strategie und entwickeln persönliche Aktionspläne. In Phase 3 folgt ein ausführlicher Workshop zur gemeinsamen Arbeit mit der Strategie, und es wird eine SDS-Arbeitsgruppe gebildet. Die identifizierten fördernden Aktivitäten werden in die Ressourcenbewertung einbezogen und schließlich in den Aktionsplan in Phase 4 aufgenommen.

Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass die Soziale Entwicklungsstrategie nicht isoliert, sondern als integraler Bestandteil des gesamten CTC-Prozesses implementiert wird. Die Strategie ergänzt dabei die präventiven Programme, die auf spezifische Risikofaktoren abzielen, und bildet den fördernden Teil des Aktionsplans.

Herausforderungen und Erfolge

Die Implementierung der Sozialen Entwicklungsstrategie in Schweden war nicht ohne Herausforderungen. Zu Beginn fehlten evidenzbasierte Programme, und es gab keine nationale Liste wirksamer Interventionen. Die Initiatoren mussten kreativ sein und die Soziale Entwicklungsstrategie selbst als Programm nutzen, um mit der Präventionsarbeit beginnen zu können.

Eine weitere Herausforderung bestand darin, die Nachhaltigkeit der Strategie zu gewährleisten. Der neunstufige Implementierungsprozess und die Zertifizierung von Workshop-Leitern sind Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Strategie nicht nur kurzfristig angewendet, sondern langfristig in den Organisationen verankert wird.

Trotz dieser Herausforderungen sind die Erfolge bemerkenswert. In einem Gebiet, in dem intensiv mit der Sozialen Entwicklungsstrategie gearbeitet wurde, konnte ein Rückgang bei 18 von 24 Risikofaktoren festgestellt werden. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Ansatz wirksam sein kann, wenn er systematisch und breit implementiert wird.

Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Organisationen, die die Strategie anwenden. Von Schulen und Vorschulen über Bibliotheken und kulturelle Einrichtungen bis hin zu Immobilienbesitzern und der Polizei – die Soziale Entwicklungsstrategie hat sich als flexibles Instrument erwiesen, das in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden kann.

Fazit: Ein Modell mit Potenzial

Die schwedische Erfahrung mit der Sozialen Entwicklungsstrategie als Teil von Communities That Care zeigt, dass ein wissenschaftlich fundierter, gemeinschaftsbasierter Präventionsansatz positive Veränderungen bewirken kann. Der Fokus auf die Stärkung von Schutzfaktoren und die systematische Verbreitung einer einfachen, aber wirksamen Strategie hat dazu beigetragen, das Wohlbefinden junger Menschen in den beteiligten Gemeinden zu verbessern.

Das Modell hat das Potenzial, auch in anderen Kontexten angewendet zu werden. Die drei Grundprinzipien – Beteiligungsmöglichkeiten, Fähigkeitenvermittlung und Anerkennung – sind universell und können in verschiedenen kulturellen und organisatorischen Zusammenhängen eingesetzt werden. Die schwedische Erfahrung bietet wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung dieser Prinzipien und die Herausforderungen, die dabei auftreten können.

Besonders hervorzuheben ist der gemeinschaftsbasierte Ansatz. Die Idee, dass „niemand alles tun kann, aber jeder etwas tun kann“, unterstreicht die Bedeutung einer breiten Beteiligung an der Prävention. Indem möglichst viele Erwachsene in einer Gemeinschaft die Soziale Entwicklungsstrategie anwenden, kann eine unterstützende Umgebung für junge Menschen geschaffen werden, die ihre positive Entwicklung fördert.

Birgittas Månssons Präsentation hat eindrucksvoll gezeigt, wie eine wissenschaftlich fundierte Strategie praktisch umgesetzt werden kann und welche Wirkung sie entfalten kann, wenn sie systematisch und breit implementiert wird. Die schwedische Erfahrung mit Communities That Care und der Sozialen Entwicklungsstrategie bietet wertvolle Inspiration für alle, die sich für die Prävention und das Wohlbefinden junger Menschen engagieren.

Das könnte Sie auch interessieren…