- Einleitung: Die Notwendigkeit einer starken Präventionsinfrastruktur – auch in Deutschland?

- Die 6 Säulen der Präventionsinfrastruktur

- Haupterkenntnisse des US-Berichts: Bausteine für effektive Prävention

- Communities That Care (CTC) als Ansatz zur Stärkung der Präventionsinfrastruktur in Deutschland

- Praktische Implikationen für Fachkräfte in Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland

- Der Präventions-Implementierungs-Zyklus

- Fazit: Von der US-Blaupause lernen für eine starke Prävention in Deutschland

- Literaturverzeichnis

Dieser Artikel basiert auf dem Konsensstudienbericht der National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2025) mit dem Titel „Blueprint for a National Prevention Infrastructure for Mental, Emotional, and Behavioral Disorders“ . Er beleuchtet die Kernaussagen und Implikationen dieses wichtigen Berichts für Fachkräfte in der Prävention und Gesundheitsförderung, insbesondere mit Blick auf die Situation in Deutschland und den Beitrag, den Ansätze wie Communities That Care (CTC) leisten können.

Einleitung: Die Notwendigkeit einer starken Präventionsinfrastruktur – auch in Deutschland?

Die USA sehen sich mit einer wachsenden Krise der psychischen Gesundheit und des Substanzkonsums konfrontiert, die hohe menschliche und wirtschaftliche Kosten verursacht. Besonders betroffen sind marginalisierte Gruppen. Während Therapie- und Rehabilitationsangebote wichtige Reaktionen darstellen, wird der Prävention von psychischen, emotionalen und Verhaltensstörungen (im Folgenden vereinfacht als psychische Störungen und Verhaltensprobleme bezeichnet) oft weniger Aufmerksamkeit und Ressourcen gewidmet. Der Bericht der National Academies argumentiert überzeugend, dass viele dieser Störungen vermeidbar sind und eine robustere nationale Präventionsinfrastruktur entscheidend ist, um Risikofaktoren zu reduzieren und Schutzfaktoren über die gesamte Lebensspanne zu fördern. Auch wenn sich das deutsche Gesundheits- und Sozialsystem unterscheidet, stellt sich die Frage: Sind die im US-Bericht identifizierten Herausforderungen und Lösungsansätze auch für Deutschland relevant? Dieser Artikel skizziert die Kernkomponenten einer solchen Infrastruktur und diskutiert deren Bedeutung für die Präventionslandschaft in Deutschland.

Die 6 Säulen der Präventionsinfrastruktur

| Säule der Präventionsinfrastruktur | Beschreibung/Fokus |

|---|---|

| 1. Evidenzbasierung & Politik | Fundierung durch wissenschaftliche Erkenntnisse; unterstützende Gesetze, Leitlinien und Programme. |

| 2. Workforce/Fachkräfte | Ausreichende Anzahl qualifizierter, diverser und fair bezahlter Fachkräfte für Prävention. |

| 3. Daten & Monitoring | Systematische Erfassung und Nutzung von Daten für Bedarfsanalyse, Planung, Steuerung und Evaluation; kleinräumige Daten. |

| 4. Governance & Partnerschaften | Klare Steuerung und Verantwortlichkeiten; effektive Koordination zwischen Ebenen und Sektoren; starke Partnerschaften. |

| 5. Finanzierung | Adäquate, nachhaltige und flexible Finanzierungsmodelle für Präventionsmaßnahmen und -strukturen. |

| 6. Implementierung & Chancengerechtigkeit | Effektiver Transfer von Wissen in die Praxis (Implementierung); Abbau von Ungleichheiten und Berücksichtigung vulnerabler Gruppen. |

Hinweis: Die Säulen sind interdependent und beeinflussen sich gegenseitig. Leitprinzipien wie gesundheitliche Chancengleichheit und Implementierungsforschung durchdringen alle Bereiche.

Quelle: Eigene Zusammenfassung basierend auf NASEM (2025), Blueprint for a National Prevention Infrastructure.

Haupterkenntnisse des US-Berichts: Bausteine für effektive Prävention

Der Bericht identifiziert mehrere Schlüsselbereiche, die für den Aufbau einer effektiven und nachhaltigen Präventionsinfrastruktur unerlässlich sind. Diese Erkenntnisse, gewonnen aus der US-Situation, bieten wertvolle Denkanstöße für Deutschland.

- Fragmentierte Landschaft und ungenutztes Potenzial (USA): Die US-Infrastruktur zur Prävention ist fragmentiert und uneinheitlich entwickelt. Es gibt zwar Regierungsbehörden auf allen Ebenen, akademische Netzwerke und nationale Verbände, doch die Strukturen sind für die Prävention von Substanzkonsum stärker ausgebaut als für die Förderung der psychischen Gesundheit. Zudem liegt der Fokus oft auf Kindern und Jugendlichen. Der Bericht betont, dass Lücken geschlossen und vorhandene Systeme (Gesundheitswesen, öffentliche Gesundheit, Bildung etc.) als Fundament genutzt werden sollten.

Implikation für DE: Auch in Deutschland existieren trotz etablierter Strukturen (ÖGD, GKV-Bündnis, PrävG) Fragmentierungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie zwischen Ressorts. Die Koordination, insbesondere zwischen Suchtprävention und allgemeiner psychischer Gesundheitsförderung, könnte oft verbessert werden. - Evidenzbasierte Programme und Implementierungswissenschaft als Kernstück (USA): Es existiert eine solide Evidenzbasis für präventive Interventionen, insbesondere für junge Zielgruppen (z.B. Nurse-Family Partnership, Good Behavior Game ). Ein Hauptproblem ist jedoch der Transfer in die Praxis. Die Implementierungswissenschaft – wie „das, was funktioniert“, effektiv zu den Menschen kommt – wird als entscheidend hervorgehoben. Anpassung an Kontexte und partizipative Entwicklung sind essenziell.

Implikation für DE: Die Implementierungslücke („research-practice gap“) ist auch hierzulande eine bekannte Herausforderung. Wie können evaluierte Programme flächendeckend und qualitätsgesichert umgesetzt werden? Wie kann Implementierungsforschung gestärkt und die systematische Anpassung gefördert werden? - Notwendigkeit koordinierter Steuerung (Governance) und Partnerschaften (USA): Die Steuerung ist in den USA zersplittert. Der Bericht fordert klare Governance-Strukturen, eine zentrale Koordination im Weißen Haus, Stärkung der Koordination im Gesundheitsministerium und eine strukturelle Anpassung bei SAMHSA zur Gleichstellung von psychischer Gesundheitsförderung und Suchtprävention. Starke, sektorübergreifende Partnerschaften sind unerlässlich.

Implikation für DE: Der Föderalismus prägt auch die deutsche Präventionslandschaft. Stärkere Koordination zwischen Ebenen und Ressorts könnte Synergien heben. Wie können bestehende Partnerschaften (z.B. kommunale Präventionsketten) gestärkt werden? Die US-Forderung nach Einbindung von Menschen mit eigener Erfahrung („Peers“) in Steuerungsgremien ist auch für Deutschland ein wichtiger Impuls. - Unterfinanzierung und Bedarf an nachhaltigen Finanzierungsmodellen (USA): Prävention ist in den USA massiv unterfinanziert. Die geschätzten Bundesmittel (ca. 4,57 Mrd. US-Dollar) sind unzureichend. Der Bericht schlägt Budgetsteigerungen und innovative Finanzierungsmechanismen vor (z.B. Medicaid-Flexibilitäten, zweckgebundene Steuern, Community Benefit-Mittel von Krankenhäusern ).

Implikation für DE: Auch wenn mit dem PrävG eine Grundlage existiert, stellt sich die Frage der ausreichenden und flexiblen Finanzierung. Sind die Mittel der Krankenkassen (§20 SGB V) ausreichend und zielgerichtet? Wie können kommunale Budgets verstetigt werden? Sind Modelle wie zweckgebundene Abgaben oder die stärkere Einbindung nicht-traditioneller Akteure überlegenswert?

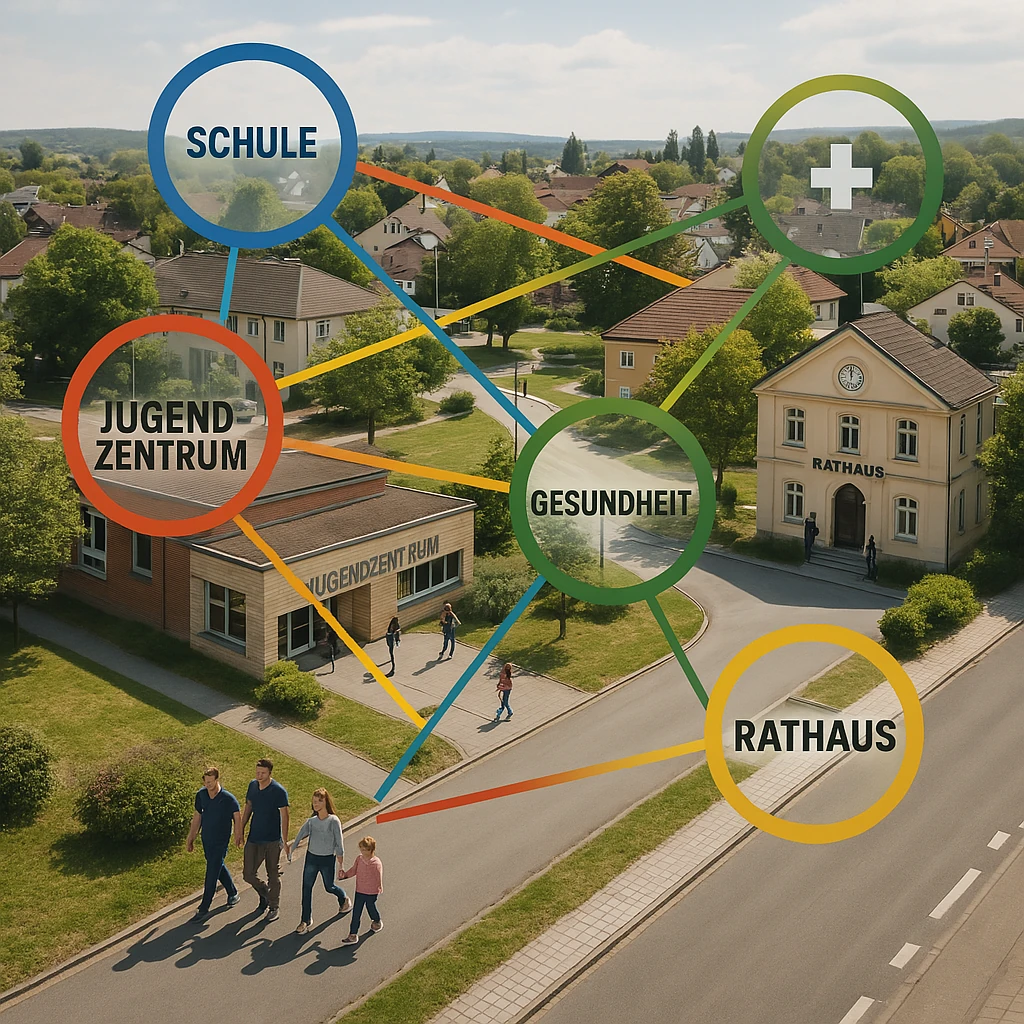

Communities That Care (CTC) als Ansatz zur Stärkung der Präventionsinfrastruktur in Deutschland

Der US-Bericht fordert strukturierte, datengestützte und gemeinschaftsorientierte Ansätze zur Verbesserung der Prävention. Genau hier setzt der Ansatz „Communities That Care“ (CTC) an, der auch in Deutschland zunehmend Verbreitung findet. CTC bietet einen Rahmen, der viele der im Bericht identifizierten Herausforderungen adressieren kann:

- Strukturierte Governance & Partnerschaften: CTC basiert auf dem Aufbau einer kommunalen Steuerungsgruppe die die Verantwortung für den Präventionsprozess übernimmt. Dies entspricht der Forderung nach klarer lokaler Governance und starken Partnerschaften.

- Datengestützte Bedarfsanalyse & Priorisierung: Ein Kern von CTC ist die systematische Erhebung und Analyse lokaler Daten zu Risiko- und Schutzfaktoren mithilfe standardisierter Befragungen (in Deutschland z.B. die CTC-Schülerbefragung). Dies ermöglicht eine evidenzbasierte Identifizierung der dringendsten Probleme und Ansatzpunkte in der Kommune und begegnet der im Bericht kritisierten Datenlücke auf lokaler Ebene.

- Auswahl evidenzbasierter Programme: Basierend auf der Datenanalyse wählt die CTC-Koalition gezielt evidenzbasierte Präventionsprogramme aus, die zu den identifizierten Prioritäten passen. Dies fördert den Einsatz von nachweislich wirksamen Maßnahmen, wie im US-Bericht gefordert. CTC unterstützt dabei, aus der Vielzahl von Programmen (vgl. die Problematik der Clearinghouses im Bericht ) die geeigneten zu finden.

- Implementierungsunterstützung: CTC ist selbst eine Implementierungsstrategie, die den Koalitionen durch strukturierte Prozesse, Training und Coaching hilft, die ausgewählten Programme erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. Dies adressiert direkt die im Bericht hervorgehobene Implementierungslücke.

- Fokus auf Gemeinschaftsebene: CTC stärkt die Kapazitäten vor Ort und fördert die „Ownership“ der Präventionsarbeit durch die Gemeinschaft selbst – ein zentrales Element für Nachhaltigkeit und Akzeptanz.

Indem CTC einen systematischen, partizipativen und datengesteuerten Prozess zur Präventionsplanung und -umsetzung bereitstellt, kann es in deutschen Kommunen maßgeblich dazu beitragen, eine kohärentere, effektivere und bedarfsgerechtere Präventionsinfrastruktur aufzubauen, wie sie der US-Bericht für notwendig erachtet.

Praktische Implikationen für Fachkräfte in Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland

Die Analyse des US-Berichts bietet wertvolle Impulse für die Präventionspraxis in Deutschland:

- Implementierungskompetenz stärken: Der US-Bericht unterstreicht: Es reicht nicht, gute Programme zu haben, sie müssen auch gut ankommen. Für deutsche Fachkräfte bedeutet dies, die eigene Kompetenz im Bereich Implementierung zu erweitern. Wie wähle ich das passende Programm aus? Wie passe ich es an? Wie evaluiere ich Prozess und Wirkung? Kenntnisse über Implementierungsstrategien sind zentral. Fortbildungen und Austausch hierzu sind wichtig.

- Sektorübergreifende Partnerschaften aktiv gestalten: Prävention ist eine Querschnittsaufgabe. Der Aufbau von Netzwerken mit Kitas, Schulen, Jugendämtern, Ärzten, Krankenkassen etc. ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Fachkräfte sollten sich als Netzwerker verstehen und aktiv Kooperationen initiieren und moderieren.

- Gesundheitliche Chancengerechtigkeit in den Mittelpunkt rücken: Der US-Bericht mahnt, Ungleichheiten nicht zu übersehen. Auch in Deutschland haben Menschen nicht die gleichen Chancen auf psychische Gesundheit. Präventionsangebote müssen vulnerable Gruppen gezielt erreichen. Das erfordert kultursensible Ansätze, niedrigschwellige Zugänge und partizipative Entwicklung („Co-Creation“).

- Daten nutzen und Datenlücken schließen: Prävention braucht eine solide Datengrundlage. Fachkräfte sollten verfügbare Daten nutzen und auf Lücken hinweisen. Der US-Bericht fordert kleinräumige, vergleichbare Daten – ein Bedarf, der auch in vielen deutschen Kommunen besteht.

- Für Prävention eintreten: Die strukturelle Unterfinanzierung und oft geringe Priorisierung von Prävention ist auch in Deutschland spürbar. Fachkräfte haben eine wichtige Rolle als Anwälte für Prävention („Advocacy“). Sie können auf Basis von Evidenz argumentieren und sich für bessere Rahmenbedingungen einsetzen.

Der Präventions-Implementierungs-Zyklus

| Phase | Kernaktivität/Frage |

|---|---|

| 1. Bedarfs-/Problemanalyse | Was ist das Problem? Welche Daten/Infos brauchen wir? |

| 2. Interventionsauswahl | Welche evidenzbasierte Maßnahme passt? |

| 3. Akteursanalyse | Wer muss beteiligt werden? Wer sind Partner? |

| 4. Kontextanalyse | Was sind Barrieren & Förderfaktoren vor Ort? |

| 5. Planung/Logisches Modell | Wie gehen wir vor? Was sind Ziele & Ressourcen? |

| 6. Evaluation | Wird das Programm umgesetzt wie geplant? Wirkt es? |

| 7. Adaption | Müssen wir etwas ändern/anpassen? |

| 8. Verstetigung/Nachhaltigkeit | Wie sichern wir den Erfolg langfristig? |

Hinweis: Dieser Zyklus ist kontinuierlich, gemeinschaftsorientiert und datengestützt.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2025), Blueprint for a National Prevention Infrastructure for Mental, Emotional, and Behavioral Disorders.

Fazit: Von der US-Blaupause lernen für eine starke Prävention in Deutschland

Der US-Bericht „Blueprint for a National Prevention Infrastructure“ ist weit mehr als eine Analyse der amerikanischen Verhältnisse. Er hält dem deutschen Präventionssystem einen Spiegel vor und zeigt strukturelle Herausforderungen auf, die uns bekannt vorkommen: Fragmentierung, Implementierungslücken, Finanzierungsfragen und die Notwendigkeit, Chancengerechtigkeit stärker zu berücksichtigen.

Die Stärkung der Präventionsinfrastruktur – durch bessere Koordination, konsequente Evidenz- und Implementierungsorientierung, bedarfsgerechte Finanzierung, qualifizierte Fachkräfte und gute Daten – ist auch in Deutschland eine Daueraufgabe. Der US-Bericht liefert wertvolle Argumente und konkrete Ansatzpunkte, wie dies gelingen kann. Für Fachkräfte in Prävention und Gesundheitsförderung ist er ein Aufruf, die eigene Rolle im System zu reflektieren, Implementierungsqualität zu steigern, Netzwerke zu stärken und sich für die notwendigen Rahmenbedingungen einzusetzen. Ansätze wie Communities That Care (CTC) bieten dabei einen vielversprechenden, strukturierten Rahmen, um diese Herausforderungen auf kommunaler Ebene anzugehen. Eine robuste, chancengerechte und wissenschaftlich fundierte Präventionsinfrastruktur ist eine entscheidende Investition in die psychische Gesundheit der Bevölkerung – in den USA wie in Deutschland.

Literaturverzeichnis

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2025). Blueprint for a National Prevention Infrastructure for Mental, Emotional, and Behavioral Disorders. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/28577

Das könnte Sie auch interessieren…