„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII).

Doch zwischen diesem gesetzlichen Anspruch und der kommunalen Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Wie können Jugendämter und freie Träger diese abstrakten Ziele konkret und nachweisbar umsetzen?

Communities That Care (CTC) – zu Deutsch „Gemeinden, die sich kümmern“ – bietet hierauf eine systematische Antwort. Dieser aus den USA stammende, aber für deutsche Verhältnisse angepasste Ansatz ist nicht als Ersatz oder Alternative zum KJHG zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um ein wissenschaftlich fundiertes Verwirklichungsinstrument, das die gesetzlichen Vorgaben in konkrete, messbare und umsetzbare Handlungsschritte übersetzt. Der vorliegende Aufsatz zeigt auf, wie CTC die Kernaufträge des KJHG systematisch aufgreift und deren praktische Umsetzung ermöglicht.

Die wissenschaftlichen Grundlagen von CTC

Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren

Jahrzehntelange Forschung hat gezeigt, dass bestimmte Bedingungen im Leben junger Menschen deren Entwicklung systematisch beeinflussen. Risikofaktoren sind Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit für problematisches Verhalten (wie Gewalt, Suchtmittelkonsum oder Schulversagen) erhöhen. Schutzfaktoren hingegen sind Bedingungen, die junge Menschen vor solchen Entwicklungen bewahren und positive Entwicklungswege fördern.

Diese Faktoren wirken in vier Lebensbereichen:

- Individuum und Gleichaltrige: Persönliche Einstellungen, Verhaltensweisen und der Einfluss von Freunden

- Familie: Erziehungsstil, familiärer Zusammenhalt, elterliche Vorbildfunktion

- Schule: Schulbindung, Lernerfolge, Schulklima

- Nachbarschaft/Gemeinde: Soziale Einbindung, verfügbare Angebote, gemeinsame Normen

Ein konkretes Beispiel: Der Risikofaktor „Probleme mit dem Familienmanagement“ bedeutet, dass Eltern keine klaren Regeln setzen, das Verhalten ihrer Kinder nicht angemessen überwachen oder inkonsistent auf Regelverstöße reagieren. Dieser eine Faktor erhöht nachweislich die Wahrscheinlichkeit für verschiedenste Probleme – von Schulproblemen über Drogenkonsum bis zu Gewaltverhalten.

Das Modell der sozialen Entwicklung

Das zweite theoretische Fundament erklärt, wie diese Faktoren wirken. Das von den amerikanischen Forschern Hawkins und Catalano entwickelte „Modell der sozialen Entwicklung“ beschreibt, dass junge Menschen durch Bindung an positive soziale Einheiten (Familie, Schule, Gemeinde) prosoziales Verhalten erlernen.

Diese Bindung entsteht durch drei Bedingungen:

- Gelegenheiten zur Mitwirkung: Junge Menschen brauchen echte Möglichkeiten, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen

- Fähigkeiten: Sie benötigen die notwendigen sozialen und kognitiven Kompetenzen, um diese Gelegenheiten erfolgreich zu nutzen

- Anerkennung: Ihr Engagement muss wahrgenommen und wertgeschätzt werden

Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, entwickeln junge Menschen eine emotionale Bindung an Familie, Schule oder Gemeinde. Diese Bindung führt dazu, dass sie deren Werte und Normen übernehmen und sich entsprechend verhalten.

Wie CTC zur Verwirklichung der Kernaufträge des KJHG beiträgt

1. Der Förderauftrag: Von der abstrakten Persönlichkeit zu messbaren Entwicklungszielen

Das KJHG formuliert in § 1 Abs. 1 das Ziel der „selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. Was aber bedeutet das konkret? Woran erkennt ein Jugendamt, ob seine Arbeit diesem Ziel dient?

CTC übersetzt diese abstrakten Begriffe in messbare Dimensionen. Eigenverantwortlichkeit zeigt sich beispielsweise in der Fähigkeit zur Selbstkontrolle, in der Ablehnung von riskantem Verhalten und in der Übernahme von Verantwortung für eigene Entscheidungen. Gemeinschaftsfähigkeit manifestiert sich in sozialer Kompetenz, in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und in der Bindung an prosoziale Gruppen.

Die CTC-Jugendbefragung – ein standardisierter Fragebogen – erfasst genau diese Dimensionen bei allen Schülerinnen und Schülern einer Kommune. So erhält die Jugendhilfe ein klares Bild davon, wie es um die Persönlichkeitsentwicklung und die Lebensbedingungen der jungen Menschen tatsächlich steht und wo Handlungsbedarf besteht.

2. Der Präventionsauftrag: Von der Gefährdung zur gezielten Vorbeugung

§ 14 SGB VIII verpflichtet die Jugendhilfe zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.

Wörtlich heißt es:

„Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.“

CTC verwirklicht diesen Auftrag durch drei Schritte:

Erstens: Systematische Erfassung der Gefährdungen. Statt auf Vermutungen oder Einzelbeobachtungen zu bauen, erhebt CTC durch die Kinder- und Jugendbefragung, welche Risikofaktoren in einer Kommune tatsächlich vorliegen. Ist die „Verfügbarkeit von Drogen“ ein Problem? Fehlt es an „Bindung zur Schule“? Gibt es „Normen in der Nachbarschaft, die Problemverhalten fördern“?

Zweitens: Gezielte Auswahl wirksamer Programme. Die „Grüne Liste Prävention“ – eine deutsche Datenbank, die im Rahmen der CTC-Einführung entwickelt wurde – enthält nur solche Präventionsprogramme, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Kommunen können gezielt Programme auswählen, die genau die bei ihnen identifizierten Risiko- und Schutzfaktoren adressieren.

Drittens: Einbeziehung aller Ebenen. Entsprechend § 14 Abs. 2 SGB VIII, der auch „Eltern und andere Erziehungsberechtigte“ einbezieht, arbeitet CTC nicht nur mit den jungen Menschen selbst, sondern systematisch auch mit Familien, Schulen und dem Gemeinwesen.

3. Der Beteiligungsauftrag: Von der Anhörung zur systematischen Mitgestaltung

Das KJHG betont an mehreren Stellen die Beteiligung junger Menschen. § 8 Abs. 1 formuliert:

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“

§ 11 Abs. 1 zur Jugendarbeit ergänzt: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden.“

CTC verwirklicht diese Beteiligungsaufträge auf mehreren Ebenen:

Die Kinder- und Jugendbefragung als Stimme aller jungen Menschen: Während herkömmliche Beteiligungsformen oft nur besonders engagierte oder artikulierte Jugendliche erreichen, erfasst die CTC-Befragung die Perspektive aller Schülerinnen und Schüler. Ihre Einschätzungen zu Risiken und Ressourcen in ihrem Lebensumfeld bilden die Grundlage der kommunalen Präventionsplanung.

Beteiligung als Entwicklungsfaktor: Das Modell der sozialen Entwicklung zeigt, dass „Gelegenheiten zur Mitwirkung“ eine Voraussetzung für positive Bindungen sind. Beteiligung ist damit nicht nur ein demokratisches Recht, sondern ein notwendiger Baustein gesunder Entwicklung.

Gemeindebeteiligung: Die CTC-Arbeitsgruppe bezieht Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche ein – von der Jugendhilfe über Schule und Polizei bis zu Eltern und Jugendlichen selbst. Diese breite Beteiligung entspricht dem Auftrag des § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII, wonach Jugendhilfe dazu beitragen soll, „positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“

4. Der Planungsauftrag: Von der Bedarfsvermutung zur datengestützten Strategie

§ 80 SGB VIII verpflichtet die öffentliche Jugendhilfe zur Jugendhilfeplanung. Konkret sollen die Träger:

„(1) den Bestand an Einrichtungen und Diensten feststellen, (2) den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Erziehungsberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum ermitteln und (3) die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend planen.“

CTC bietet für jeden dieser Schritte systematische Verfahren:

Bestandsaufnahme: CTC beginnt mit einer Erfassung aller bestehenden Angebote und Programme in der Kommune. Diese werden daraufhin überprüft, ob sie evidenzbasiert arbeiten und welche Risiko- und Schutzfaktoren sie adressieren.

Bedarfsermittlung: Die Jugendbefragung liefert objektive Daten über die Verbreitung von Risiko- und Schutzfaktoren. Zusätzlich werden die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen direkt erfasst. Diese Daten ermöglichen erstmals eine wirklich bedarfsgerechte Planung statt einer Fortschreibung des Bestehenden.

Vorhabenplanung: Auf Basis der Daten wählt die CTC-Arbeitsgruppe Schwerpunkte aus und plant gezielt Programme, die diese Bedarfe adressieren. Die Nutzung der Grünen Liste Prävention stellt sicher, dass nur wirksame Programme umgesetzt werden.

5. Der Vernetzungsauftrag: Von der Zuständigkeit zur gemeinsamen Verantwortung

§ 81 SGB VIII verpflichtet die Jugendhilfe zur Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, „deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt“. Diese sollen „im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse“ zusammenarbeiten.

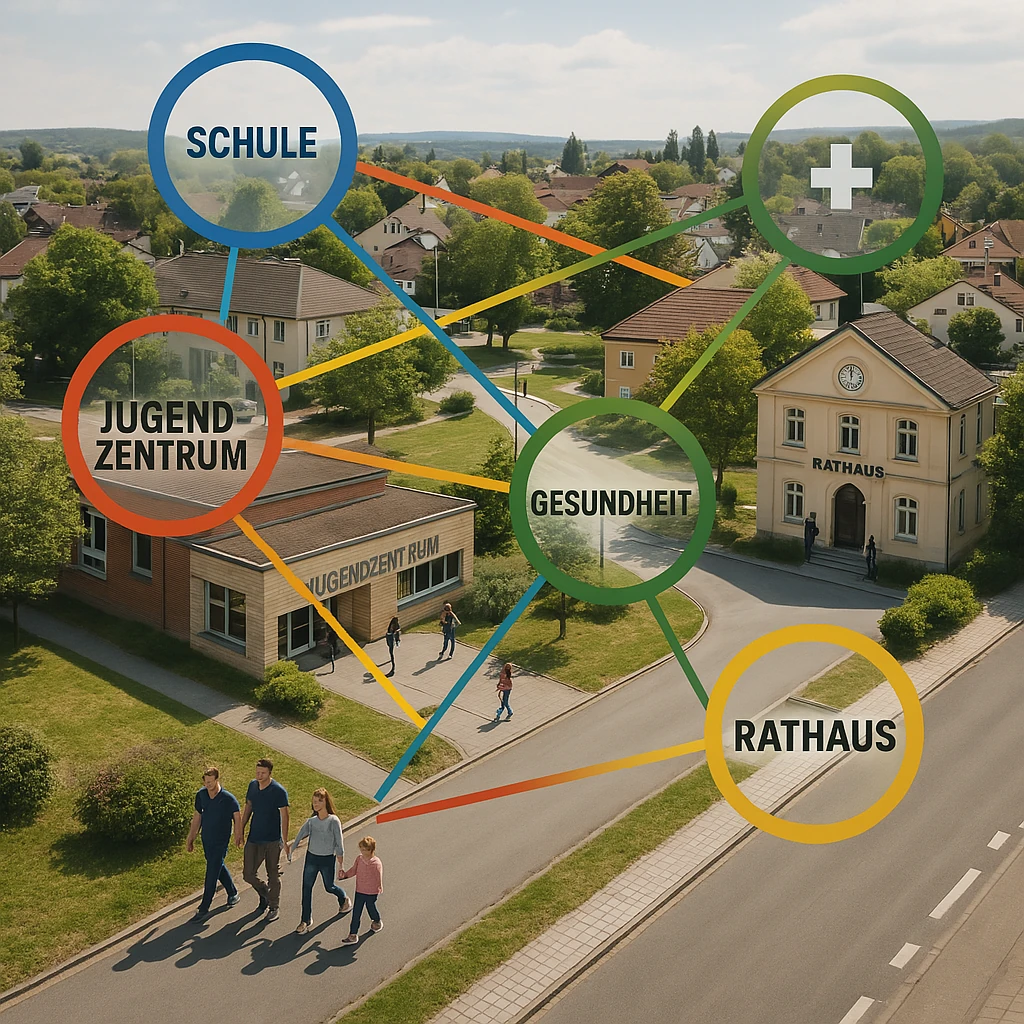

CTC macht aus dieser Sollvorschrift gelebte Praxis. Die kommunale CTC-Arbeitsgruppe vereint alle relevanten Akteure: Jugendamt, Schulen, Polizei, Gesundheitsamt, Sportvereine, Kirchen, Wirtschaft und weitere. Diese Akteure arbeiten nicht nur punktuell zusammen, sondern entwickeln gemeinsam eine Gesamtstrategie für die Prävention.

Entscheidend ist: Alle arbeiten mit denselben Daten aus der Jugendbefragung. Dies schafft eine gemeinsame Problemsicht und verhindert das oft beobachtete „Zuständigkeitsdenken“. Wenn die Daten zeigen, dass „fehlende Bindung zur Schule“ ein Hauptrisikofaktor ist, erkennen alle Beteiligten ihre Mitverantwortung – nicht nur das Schulamt.

6. Der Familienförderungsauftrag: Von der Erziehungsberatung zur systematischen Stärkung

§ 16 SGB VIII normiert die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

„Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.“

CTC erhebt systematisch familiäre Risikofaktoren wie „Probleme mit dem Familienmanagement“, „Konflikte in der Familie“ oder „Geschichte des Problemverhaltens in der Familie“. Gleichzeitig erfasst es Schutzfaktoren wie „familiärer Zusammenhalt“ und „Gelegenheiten zur prosozialen Mitwirkung in der Familie“.

Basierend auf diesen Daten können gezielt evidenzbasierte Elternprogramme ausgewählt werden. Diese Programme – etwa Elternkurse zur Stärkung der Erziehungskompetenz oder Familienberatung bei Konflikten – sind in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. So wird aus dem allgemeinen Förderauftrag eine gezielte, bedarfsgerechte Unterstützung.

CTC als Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe

Über die direkte Umsetzung gesetzlicher Aufträge hinaus trägt CTC zur Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe bei, wie sie § 79a SGB VIII fordert. Der Paragraph verpflichtet zur „kontinuierlichen Qualitätsentwicklung“ und zur Anwendung von „Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität“.

CTC etabliert einen vollständigen Qualitätskreislauf:

- Datenerhebung zur Ausgangslage

- Evidenzbasierte Programmauswahl statt „Versuch und Irrtum“

- Systematische Umsetzung mit Qualitätssicherung

- Evaluation durch Wiederholungsbefragungen

- Anpassung basierend auf den Ergebnissen

Dieser Kreislauf macht die Wirkungen der Jugendhilfe erstmals systematisch sichtbar und ermöglicht kontinuierliche Verbesserung.

Schlussbetrachtung

Communities That Care ist kein zusätzliches System neben der Jugendhilfe, sondern ein Instrument zu deren besserer Verwirklichung. Es übersetzt die oft abstrakten Ziele des KJHG in konkrete, messbare und umsetzbare Schritte. Wo das Gesetz von „Persönlichkeitsentwicklung“ spricht, misst CTC konkrete Entwicklungsdimensionen. Wo das Gesetz „Prävention“ fordert, identifiziert CTC spezifische Risiken und wählt nachweislich wirksame Gegenmaßnahmen. Wo das Gesetz „Beteiligung“ und „Vernetzung“ vorschreibt, schafft CTC systematische Strukturen und Verfahren.

Die wissenschaftliche Fundierung durch die Präventionsforschung, die systematische Datenerhebung, die breite Beteiligung aller Akteure und die konsequente Orientierung an nachgewiesener Wirksamkeit machen CTC zu einem modernen Verwirklichungsinstrument für die zeitlosen Ziele des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. In einer Zeit knapper Ressourcen und komplexer Herausforderungen zeigt CTC einen Weg auf, wie die hohen Ansprüche des Gesetzgebers nicht nur Programm bleiben, sondern in der kommunalen Wirklichkeit umgesetzt werden können – zum Wohl aller jungen Menschen.

Das könnte Sie auch interessieren…